<meta name="google-site-verification" content="0S72xkYcSqqt100ZuIzn_Zif1zL8vIvcXUmc5Tjo10o" />

L’essentiel à retenir : Le waqf incarne un investissement éthique perpétuel, alliant croissance spirituelle et impact social. En immobilisant des biens productifs pour le bien commun, il a financé écoles, hôpitaux et infrastructures durant des siècles. Exemple concret : le puits de Rumah, créé au VIIe siècle, génère encore des revenus redistribués aujourd’hui.

Avant les banques, comment les sociétés musulmanes finançaient-elles éducation, santé et infrastructures ? Le waqf islam, mécanisme d’une puissance méconnue, offrait une réponse éthique et durable. De l’université Al-Qarawiyyin au Bimaristan de Damas, ces fondations ont irrigué les besoins de la société, prouvant qu’un bien immobilisé pouvait générer des bénéfices perpétuels. Découvrez comment ce pilier de l’économie islamique alliait sadaqat jariya et gouvernance responsable, créant des systèmes sociaux indépendants du riba. À travers des exemples historiques et des modèles modernes comme le cash waqf, explorez un héritage qui réinvente la philanthropie comme force de progrès collectif, fondé sur la confiance et la durabilité.

Sommaire

Le waqf, bien plus qu’une simple aumône : un pilier de l’économie islamique

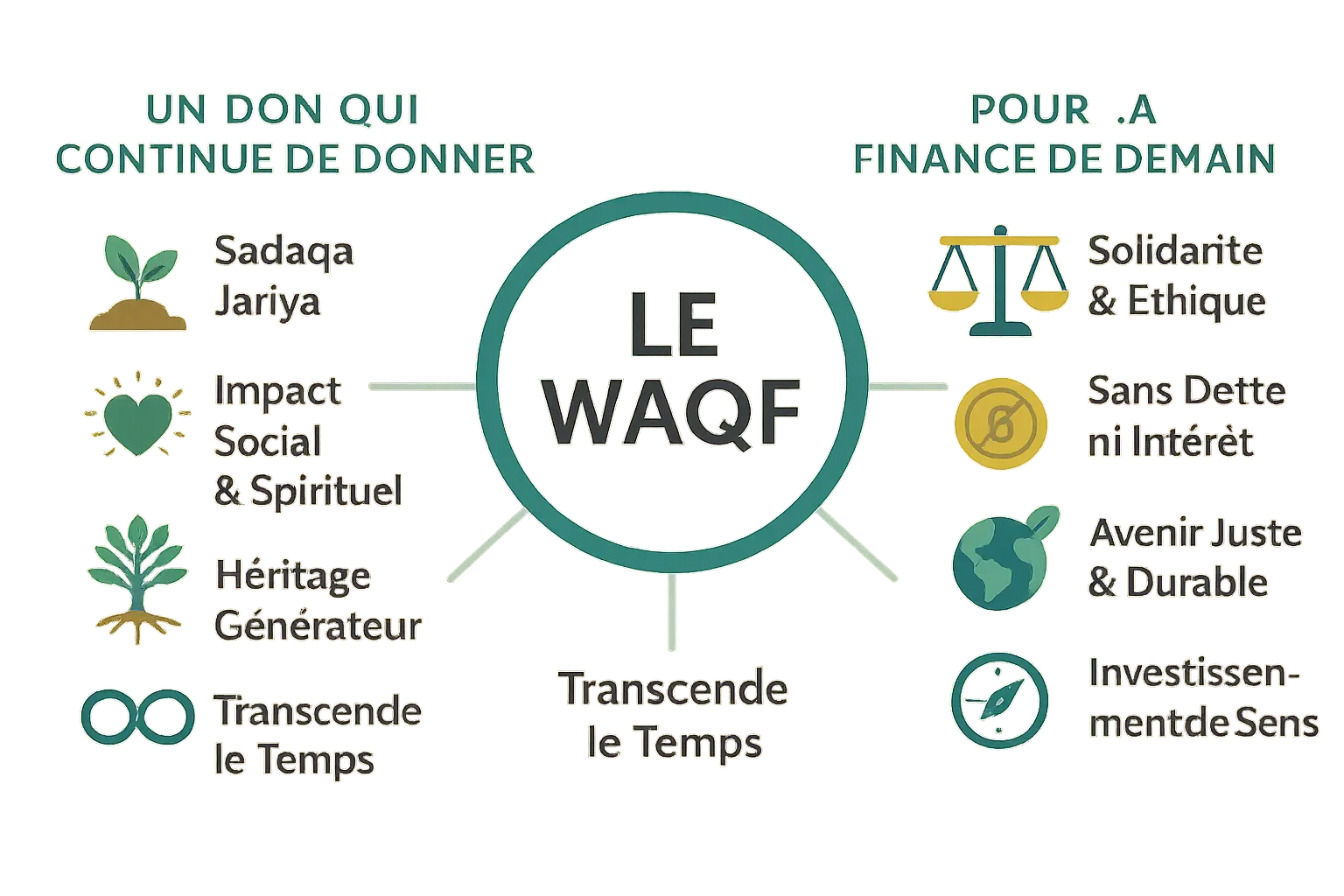

Définition : le don qui continue de donner

Le waqf (وقف) est une institution financière islamique unique. C’est l’acte par lequel un donateur, appelé waqif, immobilise un bien – qu’il soit mobilier ou immobilier – pour le dédier à une cause caritative de manière perpétuelle. Ce bien devient alors inaliénable, ce qui signifie qu’il ne peut être vendu, hérité ou donné. Les revenus générés par cet actif sont utilisés pour le bien-être de la communauté, tandis que la propriété du bien lui-même est considérée comme appartenant à Allah.

Fondements spirituels et éthiques

Le waqf incarne l’aumône continue (sadaqa jariya), un investissement spirituel dont les bénéfices profitent à la communauté sur des générations, bien après la disparition du donateur.

Ce concept repose sur la notion de sadaqa jariya, ou aumône continue, qui dans la tradition islamique permet au donateur de continuer à récolter des récompenses spirituelles même après sa mort. Cette motivation spirituelle s’accompagne d’un fondement éthique fort : il offre une alternative au riba (intérêt usuraire), pratiques formellement interdites en Islam. En permettant de financer des projets d’intérêt général sans recourir à l’endettement à intérêt, le waqf a permis de créer un système économique durable et éthique.

Un double rôle : protection du patrimoine et moteur social

Au-delà de son aspect spirituel, le waqf a joué un rôle crucial dans la protection du patrimoine. Dans des contextes historiques marqués par l’instabilité juridique, déclarer un bien « propriété d’Allah » le protégeait des confiscations arbitraires et des litiges successoraux. Cette fonction de « refuge patrimonial » (wealth shelter) était particulièrement précieuse pour les femmes et les personnes vulnérables, leur permettant de sécuriser leurs biens et d’assurer un revenu continu.

Il a aussi agi comme un véritable moteur social, anticipant certains aspects de l’État-providence moderne. En assurant la gestion décentralisée de services essentiels – éducation, santé, aide sociale – le waqf a permis aux communautés de se prendre en charge collectivement, renforçant l’autonomie sociale et économique.

Les origines du waqf : des exemples fondateurs qui traversent les siècles

Le waqf, ou dotation caritative inaliénable, puise ses racines dans des actes fondateurs de l’islam. Ces initiatives pionnières, portées par des figures emblématiques, ont établi un modèle de générosité durable, alliant foi et pragmatisme.

Le conseil du prophète ﷺ à ‘Umar ibn al-Khattab

Lors de la conquête de Khaybar, ‘Umar ibn al-Khattab acquiert une terre fertile qu’il juge être son bien le plus précieux. Consultant le Prophète ﷺ, il reçoit ce conseil décisif : « Si tu le souhaites, immobilise le corpus et offre ses revenus en aumône ». ‘Umar transforme alors cette terre en waqf, interdisant sa vente ou son héritage. Les bénéfices soutiennent les pauvres, les voyageurs et l’affranchissement des esclaves, incarnant une vertu essentielle : donner ce qu’on chérit le plus.

Le puits de Rumah : un investissement social toujours actif

À Médine, le puits de Rumah illustre la pérennité du waqf. Propriété d’un individu avare, son accès est réservé aux plus offrants. Face à la pénurie d’eau douce pour les Muhajiroun, le Prophète ﷺ promet un jardin au paradis à celui qui résoudra ce problème. ‘Uthman ibn ‘Affan achète d’abord une moitié du puits pour un accès gratuit, puis la totalité, le dédiant en waqf. Aujourd’hui transformé en vergers et investissements gérés par l’État, ce waqf prouve sa capacité à évoluer tout en conservant son objectif : nourrir l’humanité.

Les premiers waqfs religieux et communautaires

Il s’affirme rapidement comme un outil polyvalent. La mosquée de Quba, fondée par le Prophète ﷺ, fut le premier waqf religieux, liant culte et rassemblement. Un autre exemple marquant : les sept vergers légués par Mukhayriq, un Juif de Médine. Gérés par le Prophète, ces biens ont établi le waqf comme pont entre spiritualité et solidarité. Ces premières initiatives montrent comment cette institution répondait à la fois aux besoins matériels et spirituels de la communauté.

L’âge d’or du waqf : comment financer une civilisation sans banques ?

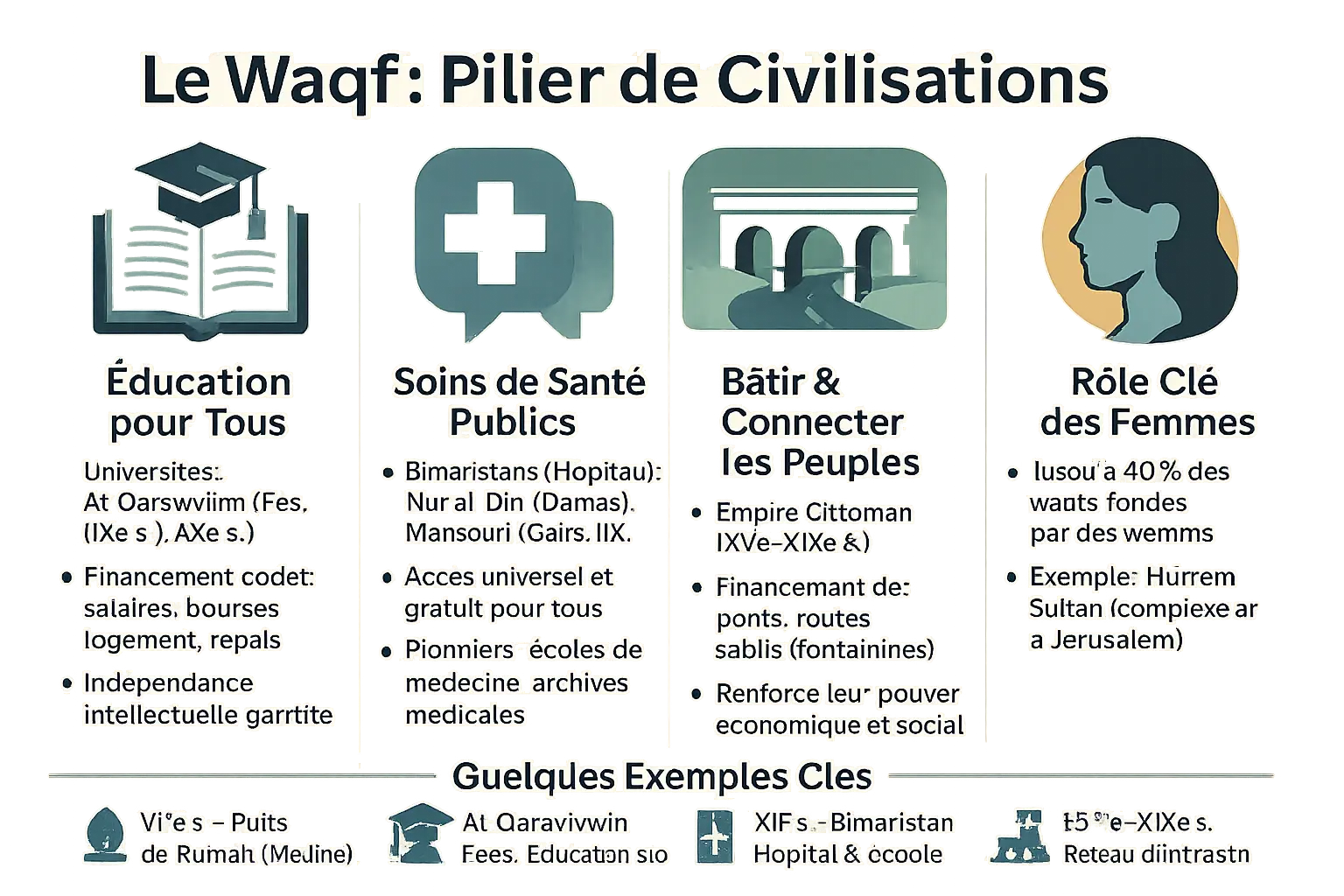

Éducation pour tous : la naissance des universités

Il a permis l’essor des premières universités islamiques. L’université Al-Qarawiyyin à Fès, fondée en 859 par Fatima al-Fihri, a bénéficié de dotations financières pérennes pour offrir un enseignement gratuit. De même, Al-Azhar au Caire a pu financer logements, repas et salaires des enseignants grâce à ce modèle, garantissant une émancipation intellectuelle sans dépendance politique.

Une révolution de la santé publique : le modèle des bimaristans

Les hôpitaux médiévaux comme le Bimaristan de Nur al-Din à Damas (1154) ont offert des soins gratuits à tous. Plus qu’un lieu de soins, ces établissements formaient des médecins et archivaient des dossiers médicaux, posant les bases de la médecine moderne. Le Bimaristan Mansouri au Caire (1284) a étendu cet engagement avec des services spécialisés accessibles à tous.

Bâtir les villes et connecter les peuples

L’Empire ottoman a porté le waqf à son apogée. Des caravansérails accueillaient gratuitement les marchands, et des fontaines publiques (sabil) assuraient l’accès à l’eau. Ces infrastructures, financées par des dotations, formaient un réseau de solidarité stimulant les échanges commerciaux sans recours à l’endettement.

| Nom / Institution | Fondateur / Dynastie | Période | Localisation | Fonction Principale |

|---|---|---|---|---|

| Terres de Khaybar | ‘Umar ibn al-Khattab | VIIe siècle | Khaybar (Arabie) | Aide aux pauvres, aux proches, aux esclaves et aux voyageurs |

| Puits de Rumah | ‘Uthman ibn ‘Affan | VIIe siècle | Médine (Arabie) | Approvisionnement en eau pour la communauté |

| Université Al-Qarawiyyin | Fatima al-Fihri | IXe siècle | Fès (Maroc) | Éducation supérieure, bibliothèque |

| Université Al-Azhar | Dynastie fatimide | Xe siècle | Le Caire (Égypte) | Éducation, bourses et logements étudiants |

| Bimaristan Nur al-Din | Nur al-Din Zangi | XIIe siècle | Damas (Syrie) | Hôpital public, école de médecine |

| Bimaristan Mansouri | Sultan Qalawun | XIIIe siècle | Le Caire (Égypte) | Soins universels et gratuits |

| Complexes d’infrastructure | Empire Ottoman | XVe-XIXe siècles | Istanbul, Damas… | Routes, ponts, caravansérails, fontaines |

Le rôle clé des femmes dans le développement des waqfs

Les femmes ont créé près de 40 % des waqf recensés sous l’Empire ottoman. Hürrem Sultan, épouse de Soliman le Magnifique, a érigé en 1552 un complexe à Jérusalem incluant une soupe populaire et des logements pour pèlerins. Ce modèle d’émancipation économique, a permis à des générations de femmes de contribuer à la pérennité sociale sans dépendre des mécanismes financiers classiques.

Au-delà des grandes institutions : une ingéniosité sociale au service de la dignité

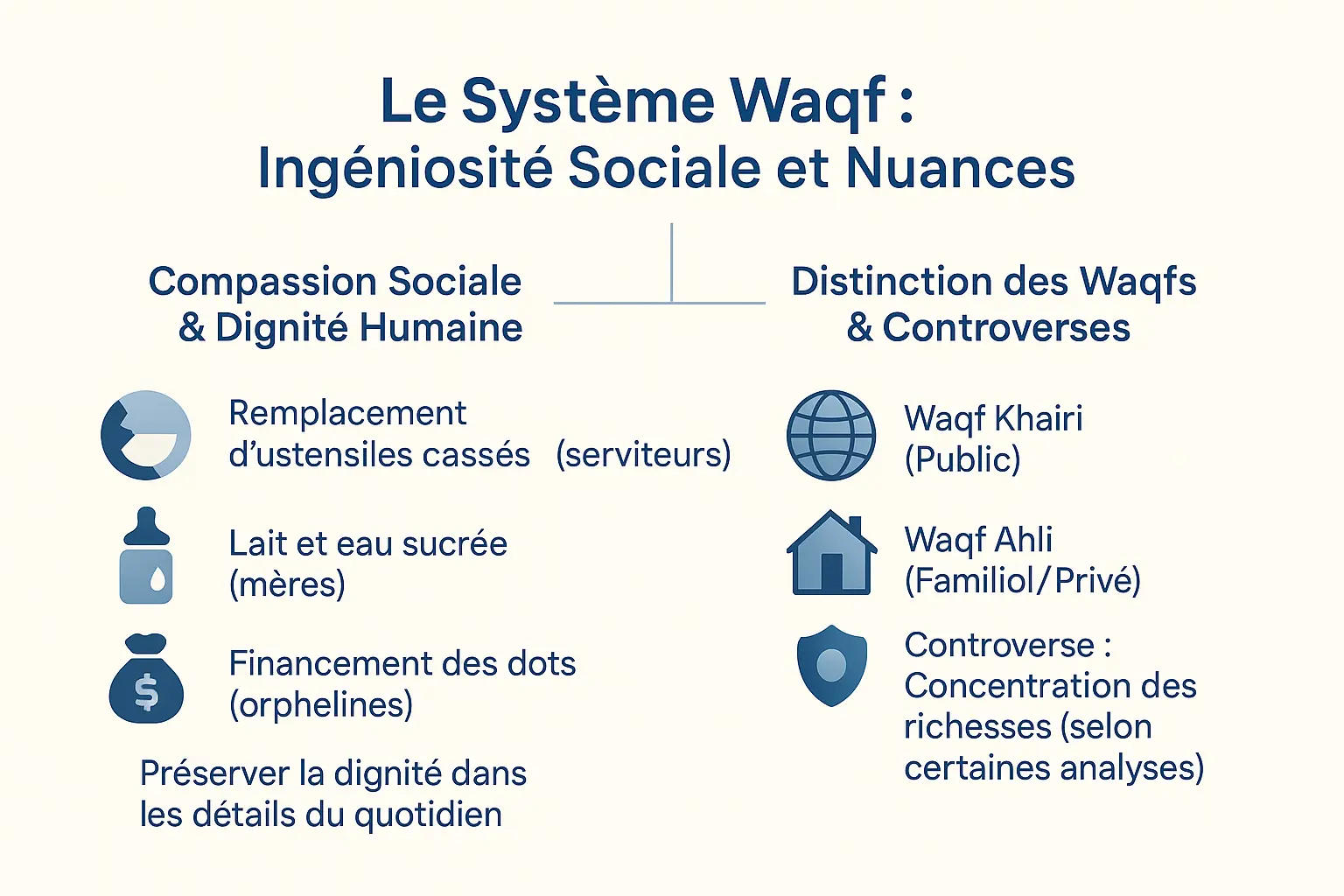

Des waqfs pour les besoins les plus spécifiques

Son système révèle une profonde sensibilité sociale dans la résolution de problèmes quotidiens. À Damas, sous Salah al-Din, un waqf innovant fournissait gratuitement du lait et de l’eau sucrée aux mères et leurs enfants certains jours de la semaine, répondant à un besoin nutritionnel tout en apaisant les contraintes domestiques. Un autre waqf, en Syrie, prévoyait le remplacement des ustensiles cassés par des serviteurs, évitant leur punition par leurs maîtres. Ces exemples, bien que modestes, restauraient la dignité de personnes souvent invisibles, renforçant la cohésion sociale.

Le waqf familial (ahli) : entre protection et controverse

Il se divise en deux catégories : le waqf khairi, dédié au bien public, et le waqf ahli, réservé aux membres de la famille du donateur. Ce dernier, bien qu’offrant une sécurité financière intergénérationnelle, fait débat. Certains chercheurs suggèrent que ce type de dotations a parfois contribué à la concentration des richesses au sein de certaines familles, limitant l’aspect redistributif du système. Par exemple, en enclenchant l’inaliénabilité des biens, le waqf ahli protégeait les héritages, mais pouvait aussi figer les inégalités économiques. Une analyse des waqfs privés souligne ces tensions entre solidarité familiale et justice sociale.

En dépit de ces nuances, le waqf familial reste un outil de préservation du patrimoine, illustré par l’exemple de ‘Umar ibn al-Khattab. Ses terres, dédiées aux pauvres et à sa famille, montrent un équilibre délicat entre générosité collective et soutien privé. Ce modèle, bien que perfectible, témoigne d’une volonté d’ancrer la charité dans les réalités humaines, sans oublier les vulnérabilités du quotidien.

Gouvernance et pérennité : ses rouages juridiques

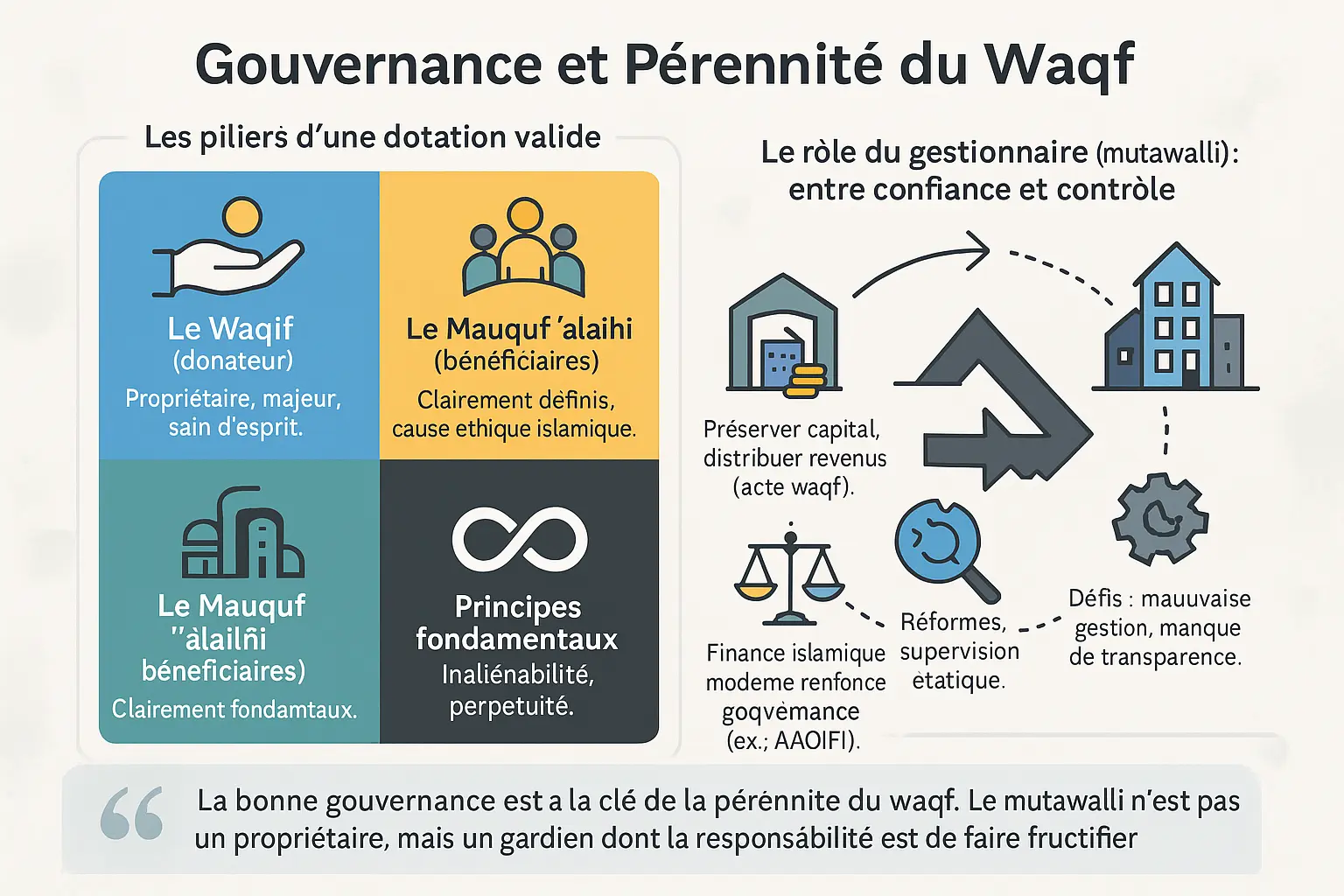

Les piliers d’une dotation valide

Le fonctionnement du waqf repose sur des fondations juridiques précises. En voici les éléments clés :

- Le Waqif (le donateur) : Doit être majeur, sain d’esprit et propriétaire du bien. Il ne peut être en situation de faillite ni grevé de charges sans l’accord des créanciers.

- Le Mauquf (le bien doté) : Doit être licite (halal) et productif. Excluent les biens consommables, mais incluent les immeubles, meubles ou actifs financiers investis selon la stipulation.

- Le Mauquf ‘alaihi (les bénéficiaires) : Doivent être clairement définis dans l’acte de waqf. Leur cause doit respecter l’éthique islamique, comme l’aide sociale, l’éducation ou la santé.

- Les principes fondamentaux : L’inaliénabilité (le bien ne peut être vendu, hérité ou transféré) et la perpétuité (la dotation est irrévocable, sauf stipulation contraire dans les waqf à durée limitée).

Le rôle du gestionnaire (mutawalli) : entre confiance et contrôle

Le mutawalli incarne la conscience du waqf. Sa mission principale ? Préserver le capital tout en distribuant les revenus conformément aux volontés du fondateur. Historiquement, ce rôle était confié à un membre de la famille du donateur ou à un individu pieux. Aujourd’hui, il exige des compétences professionnelles en gestion et conformité réglementaire.

La bonne gouvernance est la clé de la pérennité du waqf. Le mutawalli n’est pas un propriétaire, mais un gardien dont la responsabilité est de faire fructifier un héritage pour le bien commun.

Les défis liés à la gestion évoluent avec le temps. La mauvaise gouvernance, les détournements de fonds ou l’absence de transparence ont conduit à des réformes modernes. Ainsi, l’organisme de normalisation comme l’AAOIFI intervient pour renforcer les cadres de gouvernance. Ses normes, comme la GS 13 sur la gouvernance des waqf, visent à restaurer la confiance en instaurant des contrôles indépendants et des pratiques de reddition de comptes.

Le waqf aujourd’hui : réactiver un héritage pour les défis du 21e siècle

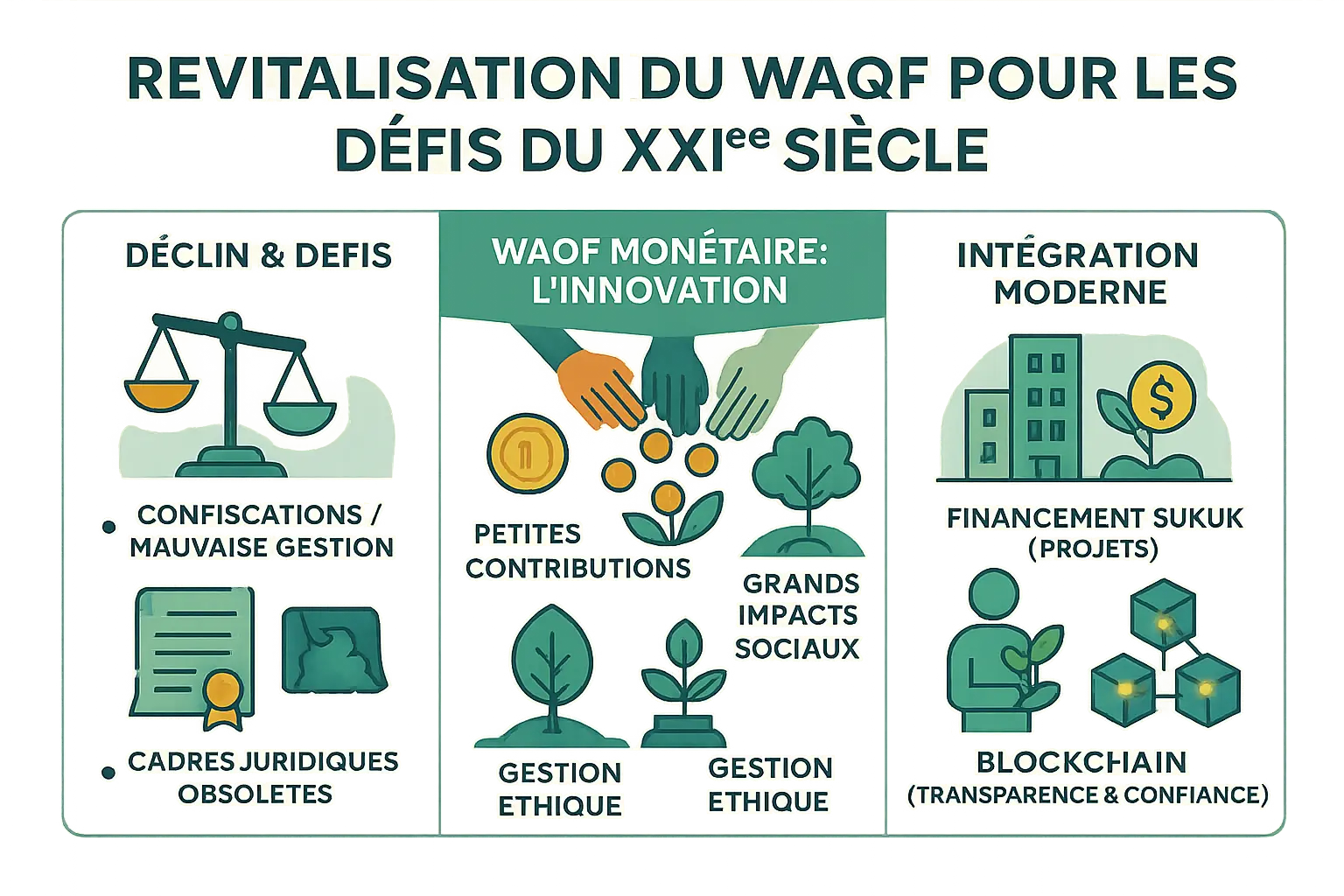

Du déclin à la renaissance : les défis contemporains

Son déclin s’explique par des facteurs historiques et structurels. La colonisation a marqué un tournant décisif, avec la confiscation de biens et la centralisation étatique. En Turquie, les biens waqf représentant 20 % du PIB ottoman ont été transférés sous contrôle étatique après 1935, étranglant son indépendance. En Égypte, les lois de 1954 ont nationalisé 95 % des dotations, transformant des initiatives communautaires en actifs publics mal gérés. Ces ruptures ont fragilisé un système autrefois pilier de l’économie sociale musulmane.

Les défis actuels résident dans des cadres juridiques désuets, une transparence insuffisante et un besoin de professionnalisation. Les structures anciennes, bien que riches de leur histoire, peinent à s’adapter aux réalités économiques contemporaines. Pourtant, ces obstacles ne sont pas insurmontables. La professionnalisation des gestionnaires, l’harmonisation des lois avec les principes de la Sharia, et la mise en place de mécanismes de suivi indépendants sont des leviers concrets pour redynamiser cette institution. En Indonésie, la création d’un registre national des waqf a déjà permis de cartographier 12 000 dotations, facilitant leur suivi et leur valorisation.

Le waqf monétaire (cash waqf) : la philanthropie à portée de tous

Le waqf monétaire révolutionne l’accessibilité de la philanthropie perpétuelle. Fini le besoin de posséder des biens immobiliers : aujourd’hui, une personne peut donner 1 € par mois via une application bancaire islamique, et voir cette somme s’accumuler pour financer des écoles ou des dispensaires. En Malaisie, l’initiative « Wakaf Tunai » permet même des dons via applications mobiles, avec un suivi en temps réel de l’utilisation des fonds. Ce modèle démocratise l’aumône continue (sadaqa jariya), rendant la générosité accessible à tous, y compris aux jeunes générations.

Ces fonds, gérés par des institutions financières islamiques, allient pérennité et gestion moderne. En Indonésie, les « Cash Waqf Linked Sukuk » combinent dotations et obligations islamiques pour financer des écoles et des puits d’eau. En Égypte, la Banque islamique Al Baraka a lancé une plateforme permettant à ses clients de convertir 1 % de leurs revenus en waqf monétaire, illustrant comment les traditions s’adaptent aux réalités digitales.

Intégration dans la finance islamique moderne

Le waqf s’intègre dans l’écosystème islamique grâce à des innovations :

- Financement par Sukuk : En Malaisie, le Sukuk Wakaf modernise d’anciennes madrasas tout en préservant leur vocation éducative, en mobilisant des investisseurs soucieux d’impact social.

- Banques Waqf et Microfinance : En Indonésie, la Banque Wakaf offre des prêts sans intérêt aux petits commerçants, avec bénéfices réinvestis dans des projets sociaux. Un entrepreneur peut ainsi emprunter 500 € pour son échoppe, et les intérêts virtuels (non halal) alimentent une cantine sociale.

- Technologie Blockchain : En Arabie Saoudite, des projets pilotes utilisent la blockchain pour suivre en temps réel l’utilisation des fonds de waqf destinés à l’aide humanitaire, éliminant toute ambiguïté sur la gestion des dons.

Les banques islamiques modernes jouent un rôle clé dans cette évolution. Pour une analyse approfondie sur l’économie éthique, consultez notre article l’économie éthique et le waqf.

Le waqf, un modèle d’investissement éthique pour un avenir durable

Le waqf incarne un système ancré dans l’éthique et la durabilité. Il transforme un bien dédié en levier de développement collectif, bénéficiant durablement à la communauté. Ce mécanisme allie spiritualité et impact social, comme le puits de Rumah à Médine, actif depuis 14 siècles. En immobilisant un actif pour une cause caritative, il crée un cercle vertueux où chaque génération bénéficie d’un geste unique.

Un « don qui continue de donner » pour les générations futures

La sadaqa jariya, ou aumône continue, en est le fondement. En dédiant un bien à une cause pérenne, le donateur génère une récompense spirituelle éternelle. Les revenus finencent des projets d’éducation, de santé ou d’accès à l’eau, illustrant son impact durable. Les universités Al-Qarawiyyin et Al-Azhar montrent comment le waqf offrait un accès libre au savoir, un principe actualisé par des fonds modernes pour l’éducation des filles.

Les leçons d’un système résilient pour la finance de demain

Historiquement, le waqf a comblé les lacunes des États providence. Aujourd’hui, intégré à la finance islamique via le cash waqf ou les sukuk, il inspire des solutions modernes. Des initiatives soutiennent l’éducation des filles ou la santé, prouvant qu’une économie juste peut reposer sur la responsabilité collective, sans dette ou intérêt. Des plateformes comme Namlora actualisent le modèle avec transparence et technologies, démontrant qu’un investissement éthique peut concilier valeurs islamiques et défis contemporains.

Le waqf incarne un investissement éthique intemporel, où chaque don sème des bénéfices pour l’avenir. En mêlant solidarité, résilience et innovation, il redéfinit la finance comme un levier de justice et de durabilité. Une leçon d’héritage et de responsabilité collective pour un monde où l’éthique guide la croissance.

FAQ

Qu’est-ce que le waqf en islam ?

Le waqf est bien plus qu’un simple don : c’est un pilier de la société islamique, un « don qui continue de donner« . Imaginez un arbre dont les fruits nourrissent la communauté à travers les générations. En immobilisant un bien (terre, bâtiment, argent) de manière irrévocable, le donateur (waqif) en fait un bien commun. Les revenus générés – comme les loyers ou les récoltes – sont redistribués selon ses volontés, que ce soit pour une école, un hôpital ou des œuvres sociales. Ce système, né il y a quatorze siècles, a financé des universités millénaires et des hôpitaux pionniers.

Quelle est la signification du mot « waqf » ?

Derrière ce terme arabé est une idée puissante : « dotation caritative inaliénable« . C’est un engagement éternel pour le bien commun. Comme un trésor confié à Dieu, le bien devient intransmissible, impénétrable aux conflits d’héritage. Cette notion de « refuge patrimonial » a permis à de nombreuses familles, et particulièrement aux femmes, de protéger leurs biens tout en laissant un hérité social. Un peu comme un investissement éthique qui traverse les époques, générant des bénéfices pour la société.

Quel est le péché le plus grave en Islam ?

Dans cette économie spirituelle qu’est le waqf, le pire écueil serait l’association d’un partenaire à Dieu (shirk). Mais pour nos ancêtres, le « péché » contraire à l’esprit du waqf serait l’oubli de la solidarité. Le Prophète ﷺ nous rappelle qu’un don fait en secret, préservant la dignité du bénéficiaire, vaut sept fois plus qu’un don ostentatoire. Le véritable péché serait donc de laisser périr ce système d’entraide qui a construit des civilisations.

Qu’est-ce que le waqf en finance islamique ?

Aujourd’hui, le waqf se modernise en « investissement à impact social ». Comme un fonds éthique, il permet à tous – riches marchands d’autrefois ou citoyens d’aujourd’hui – de contribuer à un avenir durable. Le « cash waqf » ressemble à un fonds de dotation, géré par des banques islamiques qui investissent dans des projets sociaux. C’est la même logique qu’un portefeuille boursier éthique, mais avec cette dimension spirituelle : un don qui continue de générer des récompenses dans l’au-delà.

Comment se débarrasser du waswas en Islam ?

Le waswas, ce murmure du doute, peut troubler même les dons les plus bienveillants. Mais le waqf lui oppose la sérénité d’une gestion irréprochable. Comme le disait ‘Umar ibn Al-Khattab après avoir établi le premier waqf : « J’ai trouvé la paix en suivant ce conseil prophétique« . Pour celui qui doute de la validité de son don, les principes du waqf – clarté des bénéficiaires, transparence de gestion – sont autant de remèdes contre les tourments de l’esprit.

Quelle est la définition de Qawam ?

Le qawam, ce soutien, le waqf l’a incarné concrètement. Comme ces waqfs pour les orphelins, qui pourvoient à leur éducation et leur dot, il incarne le principe du soutien mutuel. Cette responsabilité, chère aux premiers musulmans, se retrouve dans la gestion des waqfs familiaux, où la lignée du waqif pouvait en bénéficier tout en préservant son intégrité morale.

Quelle est la définition de « wak » ?

« Wak » pourrait rappeler l’arabe « waqf », cette institution qui « arrête » la richesse pour la mettre au service de tous. Comme le waqf du Prophète ﷺ pour les vergers de Mukhayriq, ce n’est pas un terme technique, mais un rappel : vérité et générosité sont les piliers d’une économie où la richesse circule pour le bien commun, sans exploiter personne.