<meta name="google-site-verification" content="0S72xkYcSqqt100ZuIzn_Zif1zL8vIvcXUmc5Tjo10o" />

L’essentiel à retenir : Le Majma‘ al-Fiqh al-Islami guide les musulmans dans un monde complexe en traduisant la Charia en règles pratiques via un Ijtihad collectif. Grâce à des décisions clés comme la validation du Takaful (1985) ou l’investissement en actions (1992), il offre un cadre éthique et sécurisé pour concilier foi et finance moderne.

Perdu face à la myriade de fatwas contradictoires dans un monde en mutation ? Le majma al-fiqh, cette assemblée de savants et d’experts multidisciplinaires sous l’égide de l’OCI, incarne la réponse collective aux défis modernes, de la finance islamique aux enjeux bioéthiques. Découvrez comment cet organe, né en 1984, utilise l’ijtihad collectif pour réconcilier tradition et innovation. Explorez ses décisions marquantes, comme l’encadrement des cryptomonnaies ou l’autorisation du don d’organes, tout en découvrant ses défis: lenteur des décisions, tension avec la souveraineté nationale, et adaptation à l’IA. Un guide éthique pour investir, décider et vivre en phase avec ses convictions dans un monde globalisé.

Sommaire

Le Majma‘ al-Fiqh al-Islami : le guide de l’investissement éthique à l’ère moderne

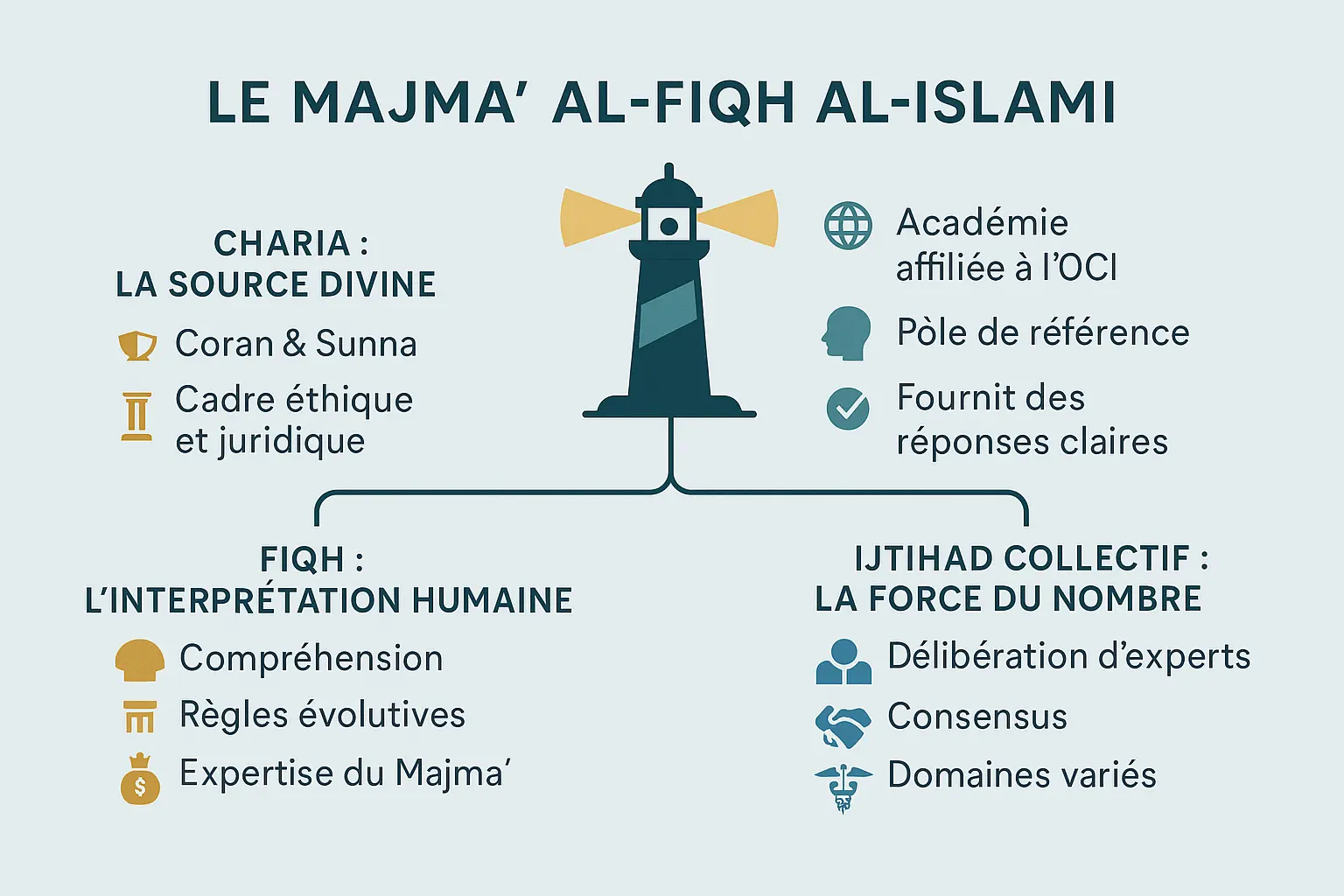

Imaginez un phare éclairant les eaux agitées pour les navires en détresse. Le Majma‘ al-Fiqh al-Islami joue ce rôle dans le monde musulman moderne, guidant les croyants face aux défis complexes de la finance, de la technologie et de la médecine. En tant qu’institution de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), cette Académie Internationale du Fiqh Islamique offre des réponses collectives et fiables, essentielles pour aligner les investissements avec les valeurs islamiques.

Qu’est-ce que le fiqh et la charia ? les bases pour comprendre

La Charia représente la voie divine, immuable, issue du Coran et de la Sunna. Elle est la source d’eau vive qui nourrit la foi, définissant les principes éternels du halal et du haram. Le Fiqh, quant à lui, est l’interprétation humaine de cette source, comme les canaux qui distribuent l’eau aux champs. Il traduit les commandements divins en règles pratiques pour des réalités changeantes, de la prière aux contrats financiers. Cette distinction clé montre comment l’Islam reste vivant, grâce au Fiqh, tout en respectant l’intégrité de la Charia.

L’ijtihad collectif : la force du nombre au service de la foi

L’Ijtihad est l’effort des savants pour répondre aux questions nouvelles. Le Ijtihad Jama’i (collectif) révolutionne cette pratique en réunissant des experts de divers domaines – droit, économie, médecine – pour débattre collectivement. Le Majma‘ al-Fiqh incarne cette approche, transformant les avis fragmentés en consensus solide. Cette force du nombre rassure la Oumma face aux enjeux modernes, comme les cryptomonnaies ou l’intelligence artificielle, en garantissant des décisions juridiques profondes et légitimes.

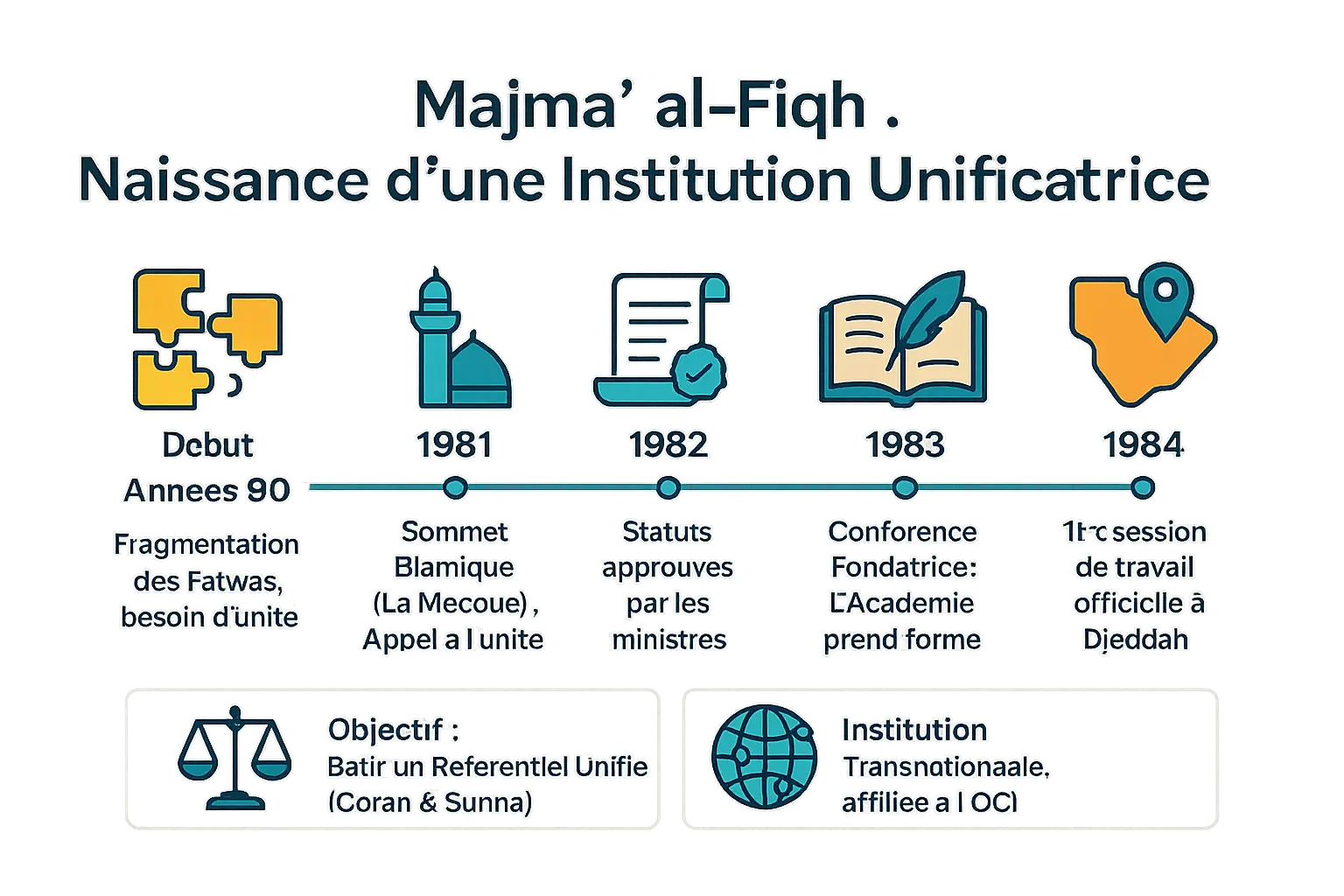

Histoire et fondation du Majma’ al-Fiqh : une réponse à la fragmentation

Les années 1980 marquent un tournant pour l’Oumma musulmane. Face à une multiplication de fatwas contradictoires et à l’urgence de répondre aux défis modernes, l’appel à une autorité juridique unifiée devient impératif. Les divergences entre écoles de pensée (madhahib) et l’absence de cadre collectif pour aborder des questions complexes comme la finance islamique ou la bioéthique créent une cacophonie qui fragilise la cohésion de la communauté musulmane mondiale.

En 1981, la Troisième Conférence du Sommet Islamique, réunie à La Mecque, répond à cet appel. La résolution n° 8/3-T/S-I officialise la création du Majma’ al-Fiqh al-Islami. Ce projet, soutenu par le Roi Khalid bin Abdulaziz d’Arabie Saoudite, vise à mobiliser les savants et experts pour actualiser les principes de la Charia dans un monde en mutation. L’objectif est clair : établir un référentiel unifié, alliant rigueur traditionnelle et adaptation aux réalités contemporaines.

Le processus de mise en œuvre est progressif. En 1982, les statuts de l’Académie sont approuvés par les ministres des Affaires étrangères réunis à Niamey. La conférence fondatrice en 1983, sous le patronage du Roi Fahd, concrétise l’institution à Djeddah. En 1984, la première session de travail lance les travaux, marquant le début d’une ère nouvelle pour la jurisprudence islamique.

Il est essentiel de distinguer le Majma’ al-Fiqh al-Islami d’autres entités portant des noms proches, comme le Majma’ al-Islami du Cheikh Ahmed Yasin. Contrairement à ces dernières, l’Académie de Djeddah bénéficie d’une reconnaissance transnationale via son affiliation à l’OCI, regroupant les 57 États membres. Cette légitimité lui permet de s’affirmer comme la référence jurisprudentielle mondiale pour les musulmans.

- 1981 : Résolution de création lors du Sommet Islamique de La Mecque.

- 1982 : Approbation des statuts par les ministres des Affaires étrangères.

- 1983 : Conférence fondatrice à Djeddah.

- 1984 : Première session de travail officielle.

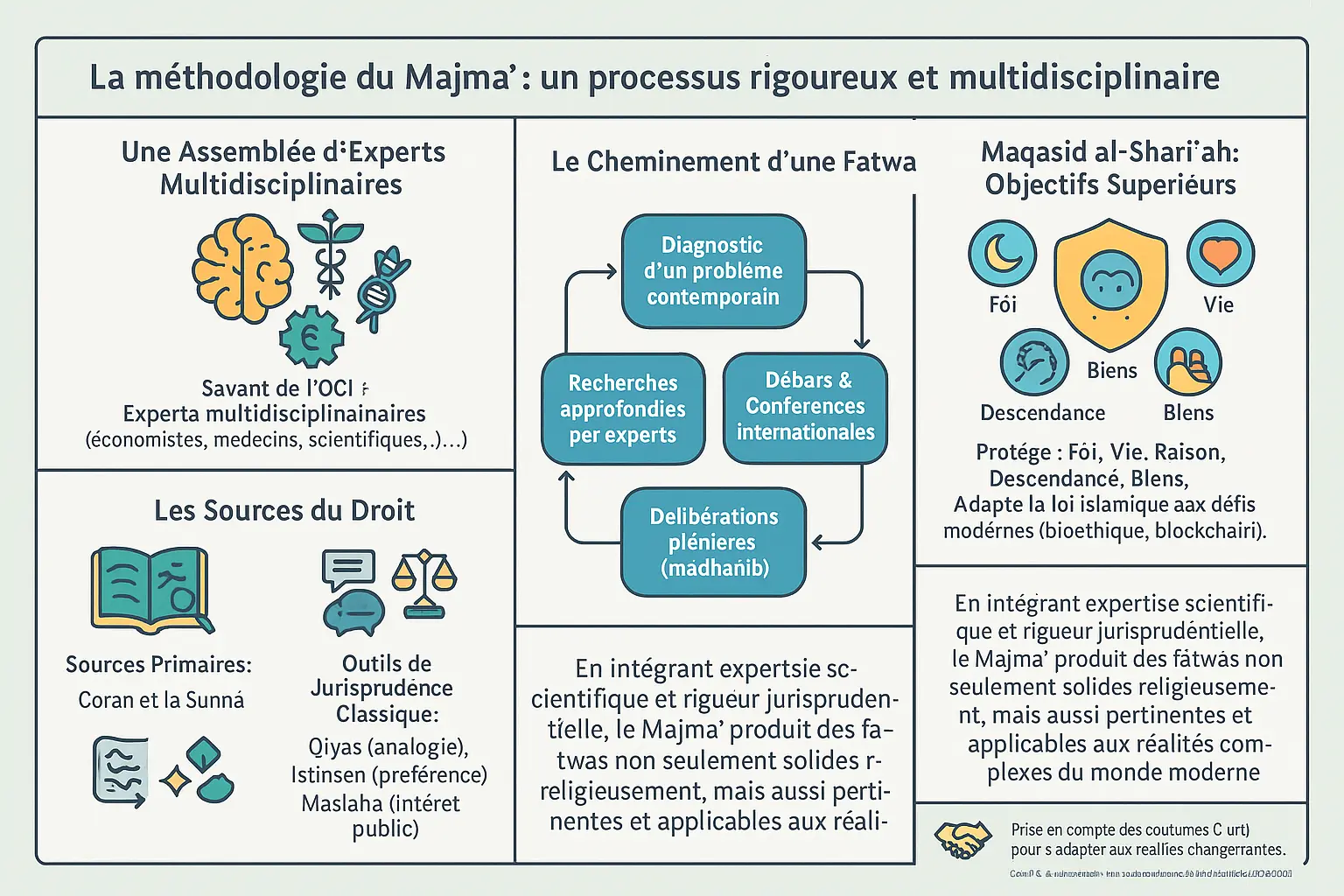

La méthodologie du Majma’ : un processus rigoureux et multidisciplinaire

Derrière chaque décision du Majma’ al-Fiqh al-Islami se cache un processus structuré, fruit d’échanges entre savants, experts et disciplines diverses. Cette rigueur garantit des fatwas ancrées dans la tradition, tout en s’adaptant aux défis contemporains.

Une assemblée d’experts multidisciplinaires

Le Conseil réunit un représentant par État membre de l’OCI, choisi parmi les plus éminents savants. Au-delà des juristes et ulama, des experts en économie, médecine, technologie ou sciences sociales participent. Cette expertise multidisciplinaire permet d’aborder des sujets comme l’intelligence artificielle ou les enjeux écologiques. Pour les cryptomonnaies, des économistes collaborent avec des savants pour évaluer les risques de spéculation (maisir) tout en préservant la richesse (hifdh al-maal), un objectif supérieur de la Charia.

En intégrant expertise scientifique et rigueur jurisprudentielle, le Majma’ produit des fatwas solides religieusement et adaptées aux réalités modernes.

Le cheminement d’une fatwa : de l’identification à la résolution

Le processus commence par l’identification d’un problème, souvent soulevé par un État ou une institution. Des experts mènent des recherches approfondies, débattent lors de séminaires internationaux, puis formalisent les conclusions lors de sessions plénières. Ces résolutions collectives deviennent officielles après adoption. La résolution de 1988 sur la greffe d’organes illustre cette synergie entre médecins et théologiens pour définir les critères de la mort cérébrale.

Les fondements du droit islamique : entre tradition et adaptation

Les décisions s’appuient sur le Coran et la Sunna, complétés par le qiyas (analogie), l’ istihsan (préférence juridique), et le maslaha (intérêt public). L’Académie intègre aussi les coutumes locales (ʿurf) si conformes à la Charia, comme le souligne une étude sur leur rôle dans le processus décisionnel.

Les objectifs supérieurs de la Charia : une vision stratégique

L’Académie privilégie les Maqasid al-Shari’ah (protection de la vie, foi, raison, descendance et richesse). Cette approche permet d’interpréter les textes anciens pour des enjeux inédits, comme les contrats intelligents. En environnement, le principe de prévention des dommages (sadd al-dharar) justifie l’interdiction du déversement de déchets toxiques, incarnant la notion de khilafah (gérance de la Terre). Ainsi, le Majma’ propose des solutions unifiées, démontrant la flexibilité du fiqh face aux enjeux du XXIe siècle.

Les grandes résolutions du Majma’ : des réponses concrètes aux défis modernes

Le Majma‘ al-Fiqh al-Islami transcende le cadre théorique pour offrir des repères concrets aux musulmans. Ses décisions, issues de l’Ijtihad Collectif, illustrent une capacité d’adaptation face aux défis économiques, médicaux et sociétaux.

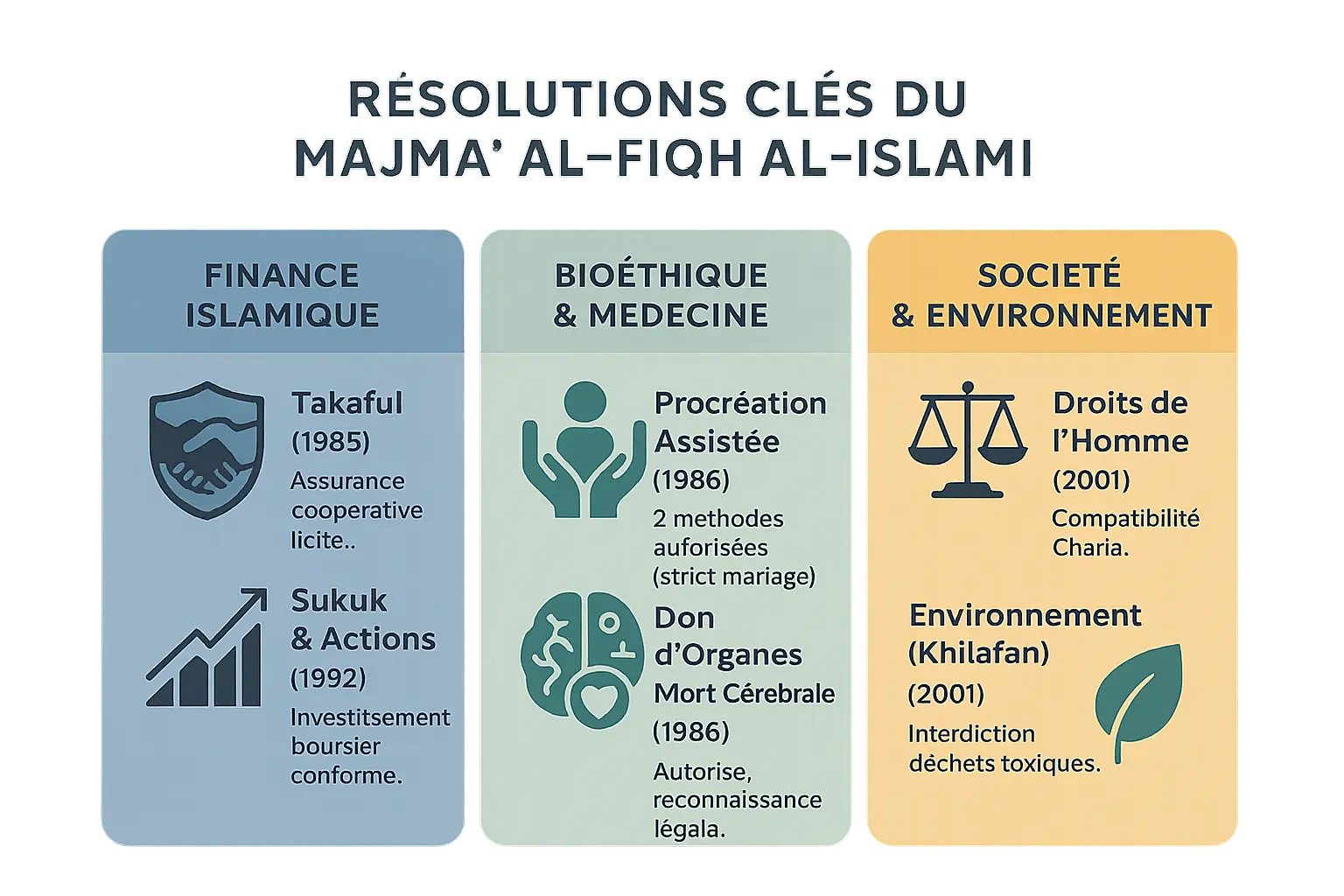

La finance islamique : poser les fondations d’un système éthique

En 1985, le Majma‘ a révolutionné la finance islamique en validant le Takaful, un modèle d’assurance fondé sur la solidarité. Cette décision a éliminé les éléments prohibés comme le Riba (intérêt) et le Gharar (incertitude), tout en s’alignant sur les enseignements coraniques : « Aidez-vous dans la droiture et la piété » (Coran 5:2). Namlora s’inscrit dans cette logique en facilitant des investissements conformes à la Charia, comme l’investissement en bourse islamique.

La résolution de 1992 a ouvert les marchés financiers aux entreprises respectant la Charia, permettant aux musulmans d’allier rentabilité et valeurs. En 2019, face aux cryptomonnaies, l’Académie a validé le Bitcoin comme « essentiellement ḥalāl », tout en soulignant les risques liés à sa volatilité.

Bioéthique et médecine : guider la science avec conscience

En 1986, la résolution sur la procréation assistée (n°16) a établi un équilibre entre innovation et éthique. Sur sept méthodes analysées, cinq ont été interdites pour éviter la confusion de filiation, tandis que deux, limitées au cadre du mariage, ont été autorisées.

La résolution de 1988 sur la transplantation d’organes a marqué la bioéthique islamique. En reconnaissant la mort cérébrale comme critère de décès, l’Académie a permis l’accès aux greffes vitales tout en interdisant la marchandisation des organes.

Société et environnement : une vision globale

Le Majma‘ a affirmé en 2001 la compatibilité des droits humains avec la Charia. Sur le plan environnemental, il a interdit le déversement de déchets toxiques, s’appuyant sur le concept de khilafah (stewardship) pour promouvoir une gestion responsable des ressources.

| Domaine | Résolution Clé | Année | Conclusion Principale |

|---|---|---|---|

| Finance | Validation du Takaful | 1985 | Jugé licite comme alternative coopérative à l’assurance conventionnelle |

| Médecine | Mort Cérébrale & Greffe d’Organes | 1987-1988 | Reconnaissance de la mort cérébrale et autorisation de la greffe d’organes avec consentement |

| Finance | Partenariats de Stocks | 1992 | Autorisation de l’investissement dans des actions de sociétés conformes à la Charia |

| Société | Droits de l’Homme | 2001 | Affirmation de la compatibilité des droits humains avec la Charia |

| Finance | Contrats Intelligents | 2019 | Report de la décision finale pour approfondir l’étude, montrant une approche prudente |

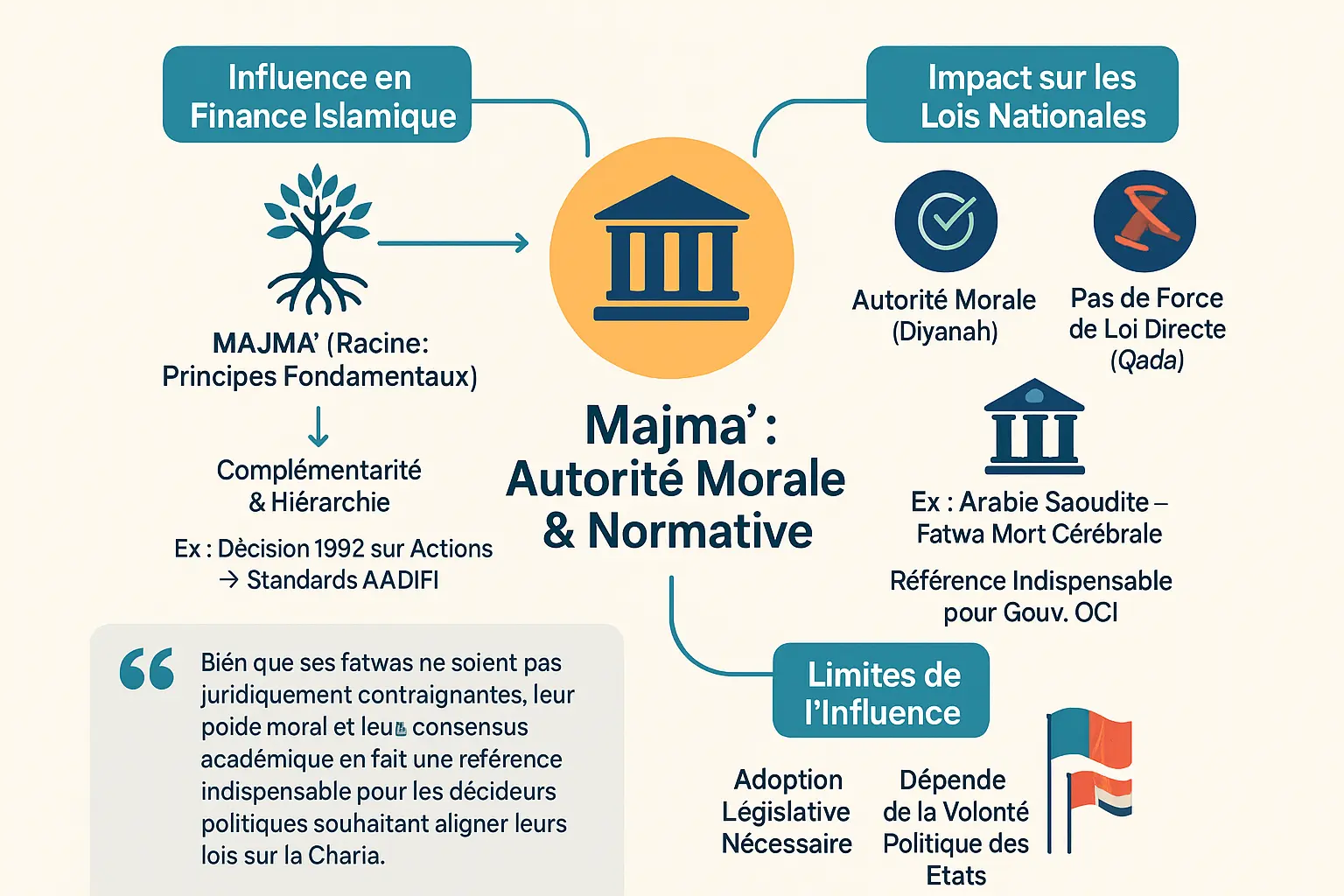

Impact et influence du Majma’ : une autorité morale et normative

Le Majma’ al-Fiqh al-Islami ne se contente pas d’émettre des avis théoriques : son influence irrigue l’économie islamique comme une racine nourrissante. En finance, il agit en architecte des principes fondamentaux tandis que des organismes comme l’AAOIFI façonnent les normes techniques. Cette complémentarité entre Majma’ et AAOIFI rappelle celle d’une racine solide et de branches vigoureuses. Ainsi, la résolution de 1992 autorisant l’investissement en actions conformes à la Charia a permis à l’AAOIFI de structurer des critères précis, comme le seuil de 5% de revenus non conformes ou de 30% d’endettement.

« Bien que ses fatwas ne soient pas juridiquement contraignantes, leur poids moral et leur consensus académique en font une référence indispensable pour les décideurs politiques souhaitant aligner leurs lois sur la Charia. »

Cette autorité morale (diyanah) se concrétise dans la législation nationale. L’Arabie Saoudite, par exemple, a intégré la reconnaissance de la mort cérébrale dans son droit grâce à la fatwa du Majma’ en 1988. Si la force juridique (qada) reste entre les mains des gouvernements, la légitimité du Majma’ rend ses avis incontournables. Pourtant, la souveraineté étatique impose des limites : une fatwa nécessite un processus législatif local pour devenir loi, créant des disparités d’application selon les pays. Le Nigeria, par exemple, a intégré des recommandations du Majma’ pour encadrer sa finance islamique.

Pour approfondir cette dynamique, la relation entre le Majma’ et l’AAOIFI illustre comment une vision stratégique se traduit en pratiques opérationnelles. Alors que le Majma’ fixe les fondamentaux, l’AAOIFI élabore les outils de conformité, prouvant que la collaboration entre institutions renforce la crédibilité du système financier islamique. Cette synergie montre comment l’écosystème islamique équilibre innovation et fidélité aux principes, même si le Majma’ adopte une posture prudente sur des sujets émergents comme les contrats intelligents, préférant des études approfondies avant toute résolution définitive.

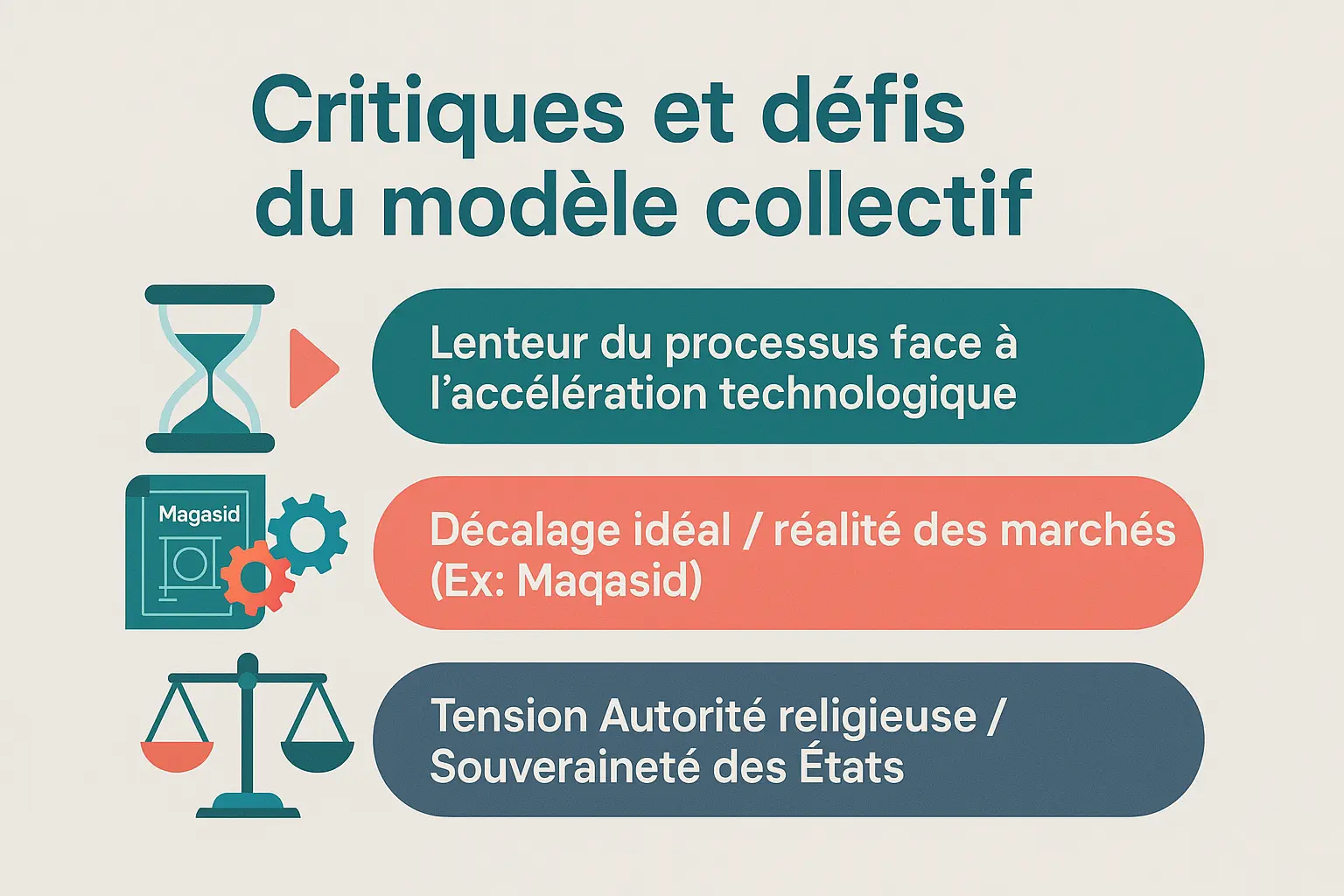

La lenteur du processus délibératif face à l’accélération technologique

Le modèle collectif du Majma‘ al-Fiqh al-Islami, bien que rigoureux, peine à suivre le rythme des innovations rapides. Son approche consensuelle nécessite des débats entre experts de différentes écoles, un processus long. Par exemple, les avis individuels sur les cryptomonnaies ont émergé avant que l’Académie ne se prononce, illustrant ce décalage temporel. Cette lenteur, bien que garantissant une analyse approfondie, peut laisser un vide en matière de guidance religieuse dans des domaines émergents.

Le fossé entre résolutions idéales et réalité économique

Les fatwas du Majma‘, bien que juridiquement solides, rencontrent des obstacles pratiques. Dans la finance islamique, l’Académie préconise les structures de partage des profits et pertes (PLS) pour leur équité. Cependement, le marché opte souvent pour des mécanismes d’endettement, plus adaptés aux cadres conventionnels. Ce décalage révèle une tension entre l’idéal théorique (Maqasid de la Charia) et les contraintes pragmatiques, soulignant les limites d’une approche figée malgré sa pertinence morale.

La persistance des divergences malgré l’unification

Même avec son modèle collectif, l’Académie ne parvient pas à éliminer les désaccords. Des institutions ou savants, comme sur les questions financières, défendent parfois des positions divergentes. Ces écarts traduisent la complexité d’unifier des interprétations historiques dans un monde diversifié. La souveraineté des États, quant à elle, reste un frein à l’adoption universelle de ses résolutions, illustrant les tensions entre autorité religieuse transnationale et réalités politiques.

- La lenteur du processus délibératif face à l’accélération technologique.

- Le décalage entre résolutions idéales et la réalité pragmatique des marchés.

- La tension inhérente entre son autorité religieuse transnationale et la souveraineté des États.

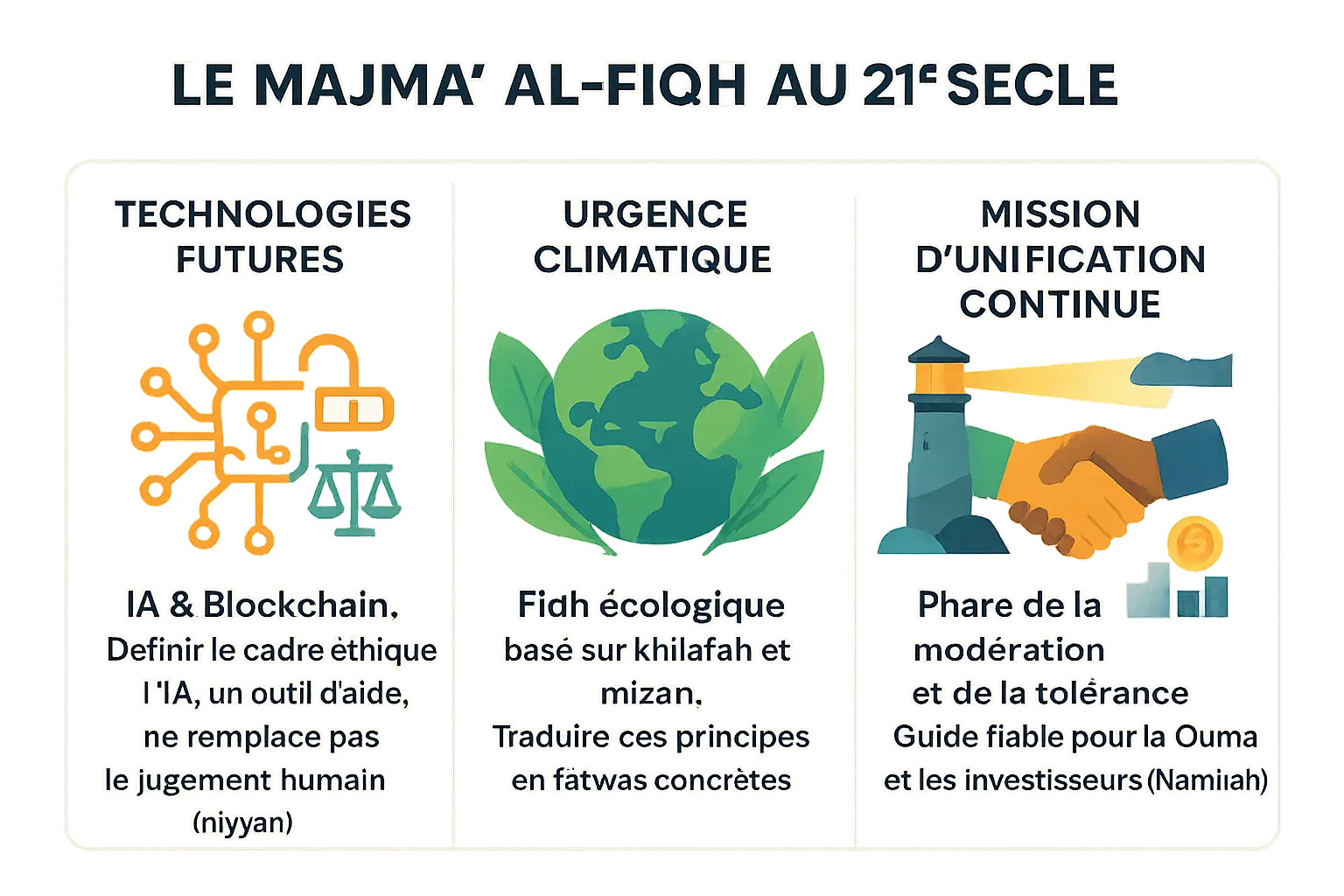

L’avenir du Majma’ al-Fiqh : guider la Oumma au XXIe siècle

À l’ère des transformations technologiques et environnementales, le Majma’ al-Fiqh al-Islami se positionne comme un phare de la modération, prêt à encadrer les défis émergents. Son modèle d’Ijtihad Collectif, alliant expertise religieuse et perspectives multidisciplinaires, offre un socle solide pour naviguer dans les eaux inédites du XXIe siècle.

IA et blockchain : un cadre éthique pour l’innovation

Face à l’émergence de l’IA, le Majma’ doit définir des repères éthiques sans sacrifier les exigences de la niyyah (intention) et des Maqasid al-Shari’ah. Même si l’Académie n’a pas encore statué directement sur l’IA, son approche rigoureuse des contrats électroniques (résolution n°230, 2019) montre sa capacité à évaluer les technologies décentralisées. Pour les cryptomonnaies, elle a préféré la prudence, reportant une décision finale pour analyser les implications économiques et juridiques. Cette méthode réfléchie garantit que l’innovation reste ancrée dans les principes islamiques, évitant les pièges de la précipitation.

Écologie et khilafah : le fiqh au service de la planète

Le concept de khilafah (stewardship) et de mizan (équilibre) place le Majma’ en avant-garde d’un « fiqh écologique ». Ses résolutions antérieures sur les déchets toxiques (résolution n°19, 1986) ont posé les bases d’une responsabilité environnementale collective. À l’avenir, son rôle sera de transformer ces principes en actions concrètes : réglementer l’exploitation des ressources, promouvoir des politiques vertueuses et intégrer l’éthique islamique dans les accords climatiques. Ce cadre spirituel et pratique répond à l’appel coranique de préservation de la création.

Phare de la modération : unifier les musulmans dans la diversité

Dans un monde fragmenté, le Majma’ incarne un phare de la modération, réconciliant les écoles juridiques et contrecarrant les extrémismes. Sa vision inclusive, fondée sur le dialogue et le consensus, inspire des initiatives comme Namlora, une plateforme d’investissement islamique qui allie rentabilité et valeurs. En standardisant les fatwas et en valorisant la diversité des approches, l’Académie renforce la cohésion de la Oumma, prouvant que le fiqh reste un levier d’adaptation responsable.

Le Majma‘ al-Fiqh al-Islami incarne la synergie entre Charia et Fiqh, guidant les musulmans via l’Ijtihad Jama’i. Ses résolutions en finance islamique (avec l’AAOIFI) et bioéthique montrent son impact. Face à l’IA et au climat, il reste un phare de la modération, inspirant une finance responsable, comme chez Namlora, alliant foi et khilafah (gérance) dans un mizan (équilibre divin).

FAQ

Qu’est-ce que le fiqh et pourquoi est-il essentiel pour un musulman moderne ?

Imaginez un code de conduite juridique, comme un guide fiable pour investir dans des projets respectueux de vos valeurs. Le fiqh est cette « règle d’or » : l’interprétation humaine des principes divins de la Charia, adaptée aux réalités d’aujourd’hui. Il permet de transformer les enseignements du Coran et de la Sunna en décisions pratiques, que ce soit pour un contrat financier ou un dilemme éthique. Sans fiqh, la foi resterait une étoile lointaine, alors qu’il s’agit plutôt d’une boussole pour naviguer dans les défis contemporains.

Qu’est-ce que le fiqh malikite et pourquoi le Maghreb y est-il attaché ?

Le fiqh malikite, né au VIIIe siècle en Médine, est l’équivalent d’un portefeuille d’investissements diversifié : il privilégie la coutume (urf) et le bien public (maslaha), comme un gestionnaire astucieux. Le Maghreb l’a adopté car ses fondements s’alignent avec ses traditions sociales, un peu comme un fonds d’investissement local qui comprend parfaitement le terrain. Cette école, fondée par le juriste Malik ibn Anas, reste un pilier pour des millions de musulmans, alliant rigueur et pragmatisme.

Où apprendre le fiqh pour un usage quotidien ?

Comme tout savoir financier, le fiqh s’acquiert par des études structurées. Les universités d’Al-Azhar en Égypte ou celles des pays du Golfe offrent des formations académiques. Mais pour les curieux d’aujourd’hui, le Majma‘ al-Fiqh al-Islami propose aussi des ressources en ligne, des conférences et des publications. C’est un peu comme suivre un MOOC avec des experts, mais avec une dimension spirituelle et collective : l’Académie réunit des savants du monde entier pour décrypter les questions modernes ensemble.

Qu’est-ce que l’Académie Internationale du Fiqh Islamique ?

Créée en 1984 sous l’égide de l’OCI, l’Académie est le « conseil d’administration » des avis religieux mondiaux. Imaginez un conseil d’experts financiers, mais pour les questions islamiques : 57 pays membres y siègent, avec des juristes, médecins ou économistes. Leur force ? L’Ijtihad collectif, une méthode collaborative pour répondre aux enjeux de notre temps, de la blockchain aux énergies renouvelables. C’est un garant de la modération, comme un fonds commun qui évite les extrêmes.

Qu’est-ce que l’Uṣūl al-fiqh, la méthode derrière les décisions ?

L’Uṣūl al-fiqh est la « boîte à outils » des juristes, comme les principes comptables pour un auditeur. Il rassemble les règles d’interprétation : le Coran et la Sunna bien sûr, mais aussi la déduction (qiyas), la préférence juridique (istihsan) ou les objectifs supérieurs de la Charia (maqasid). Ces outils permettent d’aligner les fatwas modernes sur l’esprit des textes, tout en s’adaptant aux réalités, comme un algorithme d’investissement qui s’ajuste aux marchés.

Quelle est la différence entre la Charia et le fiqh ?

La Charia, c’est la route tracée par Dieu, immuable comme les lois fondamentales d’un État. Le fiqh, c’est le GPS humain qui la rend accessible, en intégrant le contexte. La Charia est un code moral absolu, la fiqh une pratique évolutive. Par exemple, la Charia interdit l’intérêt (riba), mais le fiqh développe les règles du takaful ou des sukuk islamiques. C’est comme distinguer une constitution d’un décret d’application : l’un fixe les principes, l’autre les concrétise.

Pourquoi le Maghreb suit-il l’école malikite ?

Le Maghreb a choisi le malikisme comme un investisseur opte pour un fonds historique : par héritage et efficacité. Les enseignements de Malik ibn Anas, diffusés dès le IXe siècle par les Almoravides et Almohades, ont trouvé un écho naturel dans les sociétés berbères et arabes. Ce fiqh, ancré dans la vie quotidienne, reflète les équilibres de la région, un peu comme un modèle économique localisé qui privilégie l’harmonie sociale et l’adaptation aux réalités locales.

Pourquoi étudier le fiqh dans un monde en mutation ?

Le fiqh est l’assurance-vie de la foi : il permet de rester ancré dans ses convictions tout en naviguant dans un monde en perpétuelle évolution. Que ce soit pour investir dans une start-up respectueuse de la Charia ou gérer un héritage selon les règles islamiques, le fiqh offre des réponses concrètes. Apprendre le fiqh, c’est se doter d’un guide pour allier foi et modernité, comme un portefeuille diversifié qui s’adapte aux marchés sans trahir ses principes.

Quelles sont les 4 grandes écoles juridiques de l’Islam ?

Les quatre écoles, comme autant de stratégies d’investissement, offrent des approches complémentaires :

Hanafite (Asie du Sud, Turquie) : ouverte à la raison et aux coutumes.

Malikite (Maghreb, Afrique de l’Ouest) : ancrée dans les pratiques de Médine et le bien commun.

Shafi’ite (Asie du Sud-Est, Afrique de l’Est) : équilibre entre tradition et débats.

Hanbalite (Arabie Saoudite) : rigoureuse dans l’application des textes.

Le Majma‘ al-Fiqh al-Islami, lui, transcende ces écoles en réunissant leurs représentants pour un Ijtihad collectif, comme un conseil de sages veillant à l’unité de la Oumma.