<meta name="google-site-verification" content="0S72xkYcSqqt100ZuIzn_Zif1zL8vIvcXUmc5Tjo10o" />

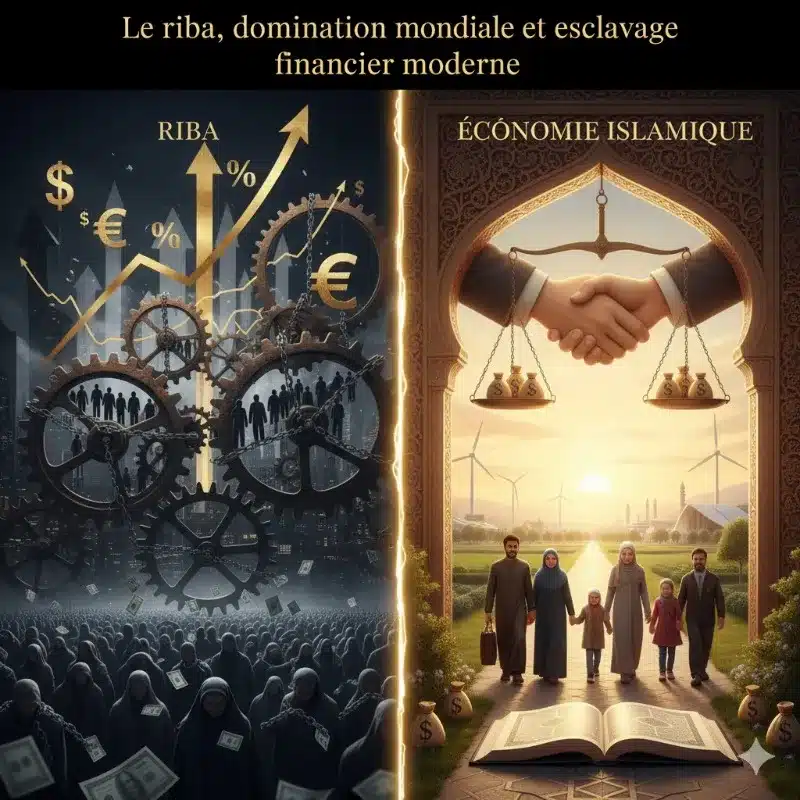

Le riba outil domination ou simple intérêt emprisonne individus et nations dans un cycle de dépendance ? Derrière son apparence banale, ce système monnaie la dette pour concentrer le pouvoir, appauvrir les épargnants et transformer les projets en fardeaux, comme les prêts étudiants ou les crédits immobiliers qui asservissent des générations. Découvrez comment ce mécanisme, dénoncé dans la Shari’a, détruit la justice sociale en créant une économie parasitaire, et comment un modèle islamique, fondé sur le partage des risques (mudaraba, musharaka) et la purification des revenus, offre une voie vers la liberté financière et la dignité collective.

Sommaire

Le riba : bien plus qu’un simple intérêt, un mécanisme de destruction

La définition et la gravité spirituelle du riba

Le mot riba signifie « excédent » ou « surplus ». En Islam, il concerne tout gain garanti sans effort, sans échange réel ni partage de risque. Allah avertit : « Ô vous qui avez cru ! Renoncez au riba… Sinon, guerre de la part d’Allah » (Sourate 2, v.278-279), soulignant son impact sur la justice sociale.

Les deux visages du riba : comment le reconnaître ?

| Type de Riba | Définition | Exemple concret |

|---|---|---|

| Riba al-Nasiah (le riba du délai) | Gain lié au temps, sans contrepartie réelle. | Prêter 1 000 €, rembourser 1 100 € un an plus tard : 100 € de Riba al-Nasiah. |

| Riba al-Fadl (le riba de l’excédent) | Échange inégal de biens identiques de la main à la main. | Échanger 1 kg de dattes supérieures contre 2 kg de dattes inférieures immédiatement. |

Le riba se divise en deux formes altérant l’équité économique : Riba al-Nasiah (intérêt sur un prêt) et Riba al-Fadl (échange inégal de biens similaires).

La faillite de la valeur de l’argent

En Islam, l’argent est un moyen d’échange, non une marchandise. Le commerce licite crée de la valeur (produits, services). Le riba, lui, génère un gain artificiel sans effort, créant une économie parasitaire où le prêteur s’enrichit sans agir.

L’asservissement par la dette : le piège individuel du riba

La dette comme esclavage moderne

Le riba transforme les emprunteurs en esclaves modernes. Prenez un jeune musulman qui rêve de devenir propriétaire. Pour acheter un bien immobilier, il contracte un prêt bancaire avec des intérêts. Dès ce moment, sa liberté est compromise. Comprendre les enjeux d’un prêt immobilier classique révèle un piège sournois: pendant 20 à 30 ans, il travaillera non pour son épanouissement personnel, mais pour servir sa dette. Si son projet professionnel échoue, la banque saisira son bien, laissant l’individu dans une situation plus précaire qu’avant.

L’inflation : l’impôt silencieux qui appauvrit les masses

Depuis l’abandon de l’étalon-or en 1971, les États impriment de la monnaie à leur guise. C’est comme allonger un café avec de l’eau: la substance se dilue. Cette dilution de la valeur monétaire, appelée inflation, est en réalité un impôt silencieux qui frappe principalement les plus vulnérables.

- Les perdants : les épargnants et les salariés, dont le pouvoir d’achat et les économies fondent.

- Les gagnants : les détenteurs d’actifs réels (immobilier, or, actions) qui voient leur valeur augmenter mécaniquement.

- Les principaux bénéficiaires : les banques, qui profitent du système de création monétaire et du levier pour prêter bien plus que ce qu’elles ne possèdent.

L’inflation incite à dépenser rapidement (« mon argent vaudra moins demain »), à investir dans le spéculatif, et finalement à accepter le riba comme norme.

riba outil domination systémique : comment le riba affaiblit la communauté

La manipulation par la consommation et la peur de perdre

L’inflation transforme chaque individu en acteur anxieux. En diluant la valeur de l’argent, elle pousse à dépenser rapidement, à spéculer dans des actifs risqués, ou à accepter le riba comme « moindre mal ». Ce mécanisme crée un cycle vicieux : plus on accumule de dettes, plus on est contraint de travailler pour rembourser, perdant toute liberté financière.

L’humiliation collective et la dépendance économique

Les communautés musulmanes, majoritairement exclues des circuits de financement alternatifs, restent vulnérables. Les savants soulignent un paradoxe : une exclusion totale du système financier moderne, bien que souhaitable en théorie, pourrait accentuer leur isolement. C’est ici que les banques islamiques tentent d’offrir une voie intermédiaire, mais elles restent tributaires des infrastructures conventionnelles, illustrant l’urgence de construire des alternatives autonomes.

La contamination systémique : un défi pour la finance islamique

Même les initiatives halal sont touchées. Une fintech islamique, par exemple, doit souvent déposer ses liquidités dans une banque classique pour des raisons de liquidité. Résultat : une partie de ses fonds génère indirectement du riba, entachant l’intégralité de l’écosystème. Cette contamination souligne l’urgence d’innover dans des modèles intégralement conformes, comme la tokenisation d’actifs tangibles ou les contrats intelligents sous contrôle d’experts en charia.

Reprendre le contrôle : les alternatives pour un avenir juste et éthique

Les principes d’une économie éthique : partage des risques et circulation des richesses

L’économie islamique repose sur la justice et la solidarité. Ses deux piliers : le partage des risques et la redistribution des richesses.

- Partage des risques : En Mudaraba, l’investisseur fournit le capital et le gestionnaire l’expertise. Les profits se partagent, les pertes frappent le capital. En Musharaka, tous investissent et gèrent, avec bénéfices et pertes proportionnels. Ces modèles garantissent équité et engagement.

- Circulation des richesses : La Zakat redistribue les excédents, le Waqf finance l’éducation et la santé via des fondations. Ces outils évitent la concentration des richesses et renforcent les liens communautaires.

Naviguer dans le système actuel : purification et intérêt général

Les principes de Tazkiyah (purification des gains douteux) et Maslaha (compromis nécessaires) guident les musulmans. La Tazkiyah exige de donner les revenus liés au riba en charité. L’AAOIFI autorise l’investissement dans des entreprises avec <30% de dettes à intérêt et <5% de revenus illicites, comme transition dans un système imparfait.

Des stratégies concrètes pour se libérer du riba

Une transition progressive est essentielle :

- Se former : Apprendre les fondamentaux du commerce islamic et les critères Shariah.

- Plan d’action : Prioriser le remboursement des dettes à intérêt et structurer un budget sans produits non conformes.

- Investissements éthiques : Orienter son épargne vers actions Shariah, immobilier sans levier ou métaux précieux.

- Écosystème halal : Privilégier les banques participatives et fintechs islamiques pour renforcer l’indépendance.

Combattre le riba : un engagement pour la justice et la dignité

Le riba incarne un mécanisme de domination silencieux : il asservit par la dette, appauvrit les sociétés par l’inflation et fragilise les nations. En dissociant l’argent des réalités économiques, il instaure un déséquilibre injuste où les prêteurs s’enrichissent sans risque, tandis que les emprunteurs s’enlisent dans un cycle de dépendance. Cette logique dénature la fonction première de la richesse : servir l’humanité, non l’exploiter.

Namlora propose une alternative concrète. À travers le partage des risques (musharaka, mudaraba) et des investissements halal, nous replaçons l’éthique islamique au cœur des finances. Chaque transaction renforce l’autonomie des familles et la cohésion communautaire, rompant avec le modèle parasitaire du riba.

Refuser le riba, c’est choisir la liberté. C’est construire une économie juste, où spiritualité et équilibre redonnent vie aux valeurs oubliées. Ensemble, façonnons un avenir aligné sur la dignité humaine et la justice sociale.

Le riba n’est pas une simple pratique financière, mais un système de domination et un esclavage moderne. Il détruit l’équilibre économique, asservit les individus, fragilise les nations. Pourtant, une alternative existe : œuvrer pour une société juste, où la dignité et la solidarité guident chaque choix, construisant un avenir équilibré et éthique.

FAQ

Qu’est-ce que le riba selon l’Islam ?

Le riba désigne tout gain garanti sans effort ni prise de risque, souvent assimilé à l’intérêt bancaire. L’Islam l’interdit formellement car il rompt l’équilibre économique et moral. Le Coran l’assimile à une injustice sociale, où le riche profite du besoin du pauvre.

Quelle différence entre riba al-Nasiah et riba al-Fadl ?

Riba al-Nasiah : intérêt sur un prêt, lié au temps.

👉 Exemple : prêter 1 000 € et récupérer 1 100 € après un an.

Riba al-Fadl : échange inégal entre biens similaires.

👉 Exemple : échanger 1 kg de dattes supérieures contre 2 kg de dattes inférieures.

Ces deux formes sont prohibées car elles créent un déséquilibre injuste entre les parties.

Pourquoi le riba est-il considéré comme un esclavage moderne ?

Parce qu’il enchaîne l’individu et la société par la dette.

Crédits immobiliers, prêts étudiants ou consommation à crédit maintiennent les gens dans un cycle où ils travaillent pour rembourser des intérêts, sans jamais atteindre la liberté financière. L’inflation amplifie ce phénomène en rendant la monnaie de plus en plus faible.

Quels sont les effets du riba sur l’économie mondiale ?

Le riba alimente la concentration des richesses, la spéculation et l’instabilité.

Les banques créent de l’argent à partir de dettes, provoquant bulles financières et crises successives. Pendant ce temps, les salaires stagnent et le coût de la vie augmente, accentuant les inégalités.

Quelles sont les alternatives islamiques au riba ?

L’économie islamique repose sur le partage des risques et des profits.

Les modèles principaux sont :

Mudaraba : l’un apporte le capital, l’autre la gestion.

Musharaka : les deux investissent et partagent gains et pertes.

Ces contrats favorisent une économie réelle, sans spéculation ni exploitation.

Comment purifier des revenus entachés de riba ?

La Tazkiyah (purification) consiste à donner en charité la part de revenus liée à des gains non conformes.

C’est une étape de repentir et de rééquilibrage spirituel, recommandée par les savants contemporains, notamment dans les situations où l’environnement économique ne permet pas d’éviter totalement le riba.

Le riba existe-t-il encore dans la finance islamique moderne ?

Oui, parfois de manière indirecte : certaines banques ou fintechs islamiques déposent des fonds dans des institutions conventionnelles pour des raisons de liquidité. Cela crée une contamination partielle du système, d’où l’importance d’innovations comme la tokenisation d’actifs réels et les contrats intelligents conformes à la charia.