<meta name="google-site-verification" content="0S72xkYcSqqt100ZuIzn_Zif1zL8vIvcXUmc5Tjo10o" />

L’essentiel à retenir : Le waqf a financé, depuis l’Antiquité, écoles, hôpitaux et infrastructures sans riba, via des biens inaliénables générant des revenus perpétuels. Institution juridique et spirituelle, il a bâti un État-providence avant l’heure, comme le puits de Ruma, fonctionnant encore après 1400 ans. Modèle de finance éthique et durable à redécouvrir pour des investissements alignés avec les valeurs actuelles.

Les systèmes financiers modernes, souvent déconnectés des valeurs humaines, laissent de nombreux citoyens en quête de modèles éthiques et durables. Saviez-vous que des waqf historiques, ces fondations musulmanes ancestrales, ont construit des universités comme Al-Qarawiyyin (IXe siècle) ou des hôpitaux comme celui de Nour al-Din à Damas, offrant des soins gratuits et durables, sans recourir au riba ? Explorez comment ces exemples concrets, alliant progrès et spiritualité, ont façonné des sociétés solidaires. Découvrez un héritage où chaque don se transforme en sadaqa jariya, semant la confiance et la croissance à travers les siècles, tout en préservant l’indépendance financière et la baraka d’un bien inaliénable.

Sommaire

Le waqf, bien plus qu’un simple don : une introduction au pilier de la civilisation islamique

Imaginez une université ou un hôpital opérationnels depuis plus de mille ans, offrant gratuitement des services à des générations entières, sans jamais avoir recouru à un prêt à intérêt. Ce n’est pas une utopie, mais l’héritage des waqf (وقف), ces fondations philanthropiques inaliénables qui ont façonné l’économie et la société islamique.

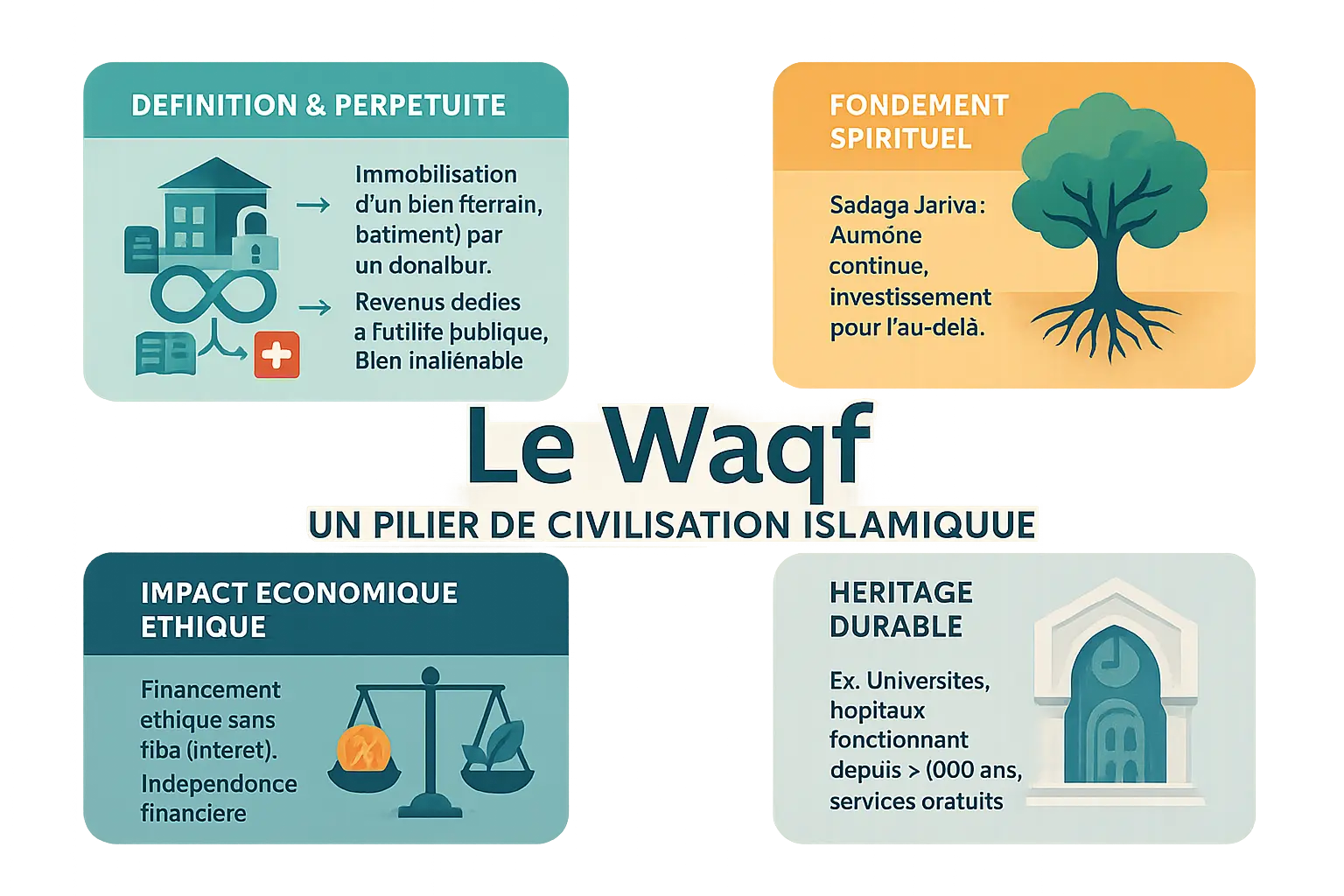

Il consiste à immobiliser un bien (terrain, bâtiment, argent) pour en consacrer les revenus à une cause d’utilité publique. Ce principe, ancré dans l’islam, transforme le capital en une ressource inépuisable au service de la communauté. Contrairement aux donations ponctuelles, le waqf est éternel : le bien reste intact, mais ses bénéfices irriguent éducation, santé, et solidarité.

Sur le plan spirituel, le waqf incarne la sadaqa jariya (aumône continue), une source de baraka (bénédictions) qui perdurent après le décès du donateur. C’est un investissement dans l’au-delà, mais aussi une réponse pratique aux besoins terrestres. En évitant le riba (intérêt), il propose un modèle économique éthique, où la justice et la foi guident les échanges.

Cet article explore des exemples historiques avérés : des universités financées par des donatrices comme Fatima al-Fihri, des hôpitaux ottomans soignant gratuitement des milliers de patients, ou des réseaux d’eau construits par des waqf. Découvrez comment ces institutions ont résolu des défis sociaux majeurs, et pourquoi leur modèle reste une alternative inspirante à l’exploitation capitaliste.

Aux origines du waqf : les premiers exemples prophétiques et leur impact durable

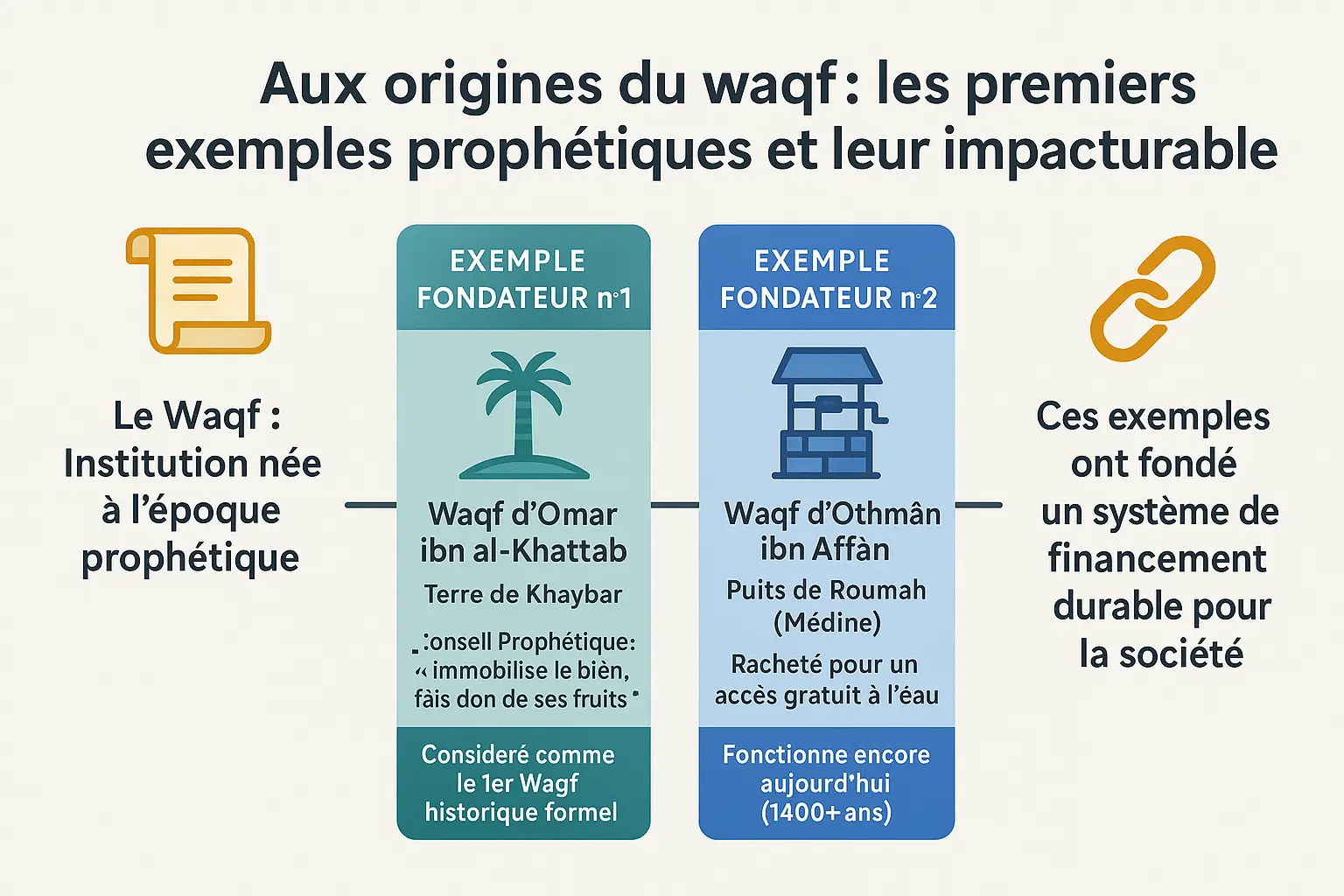

Le waqf est un pilier de l’économie islamique : immobiliser un bien pour en consacrer les revenus à une cause éternelle. Cette pratique, née à l’époque du Prophète Muhammad ﷺ, repose sur une vision audacieuse : transformer la richesse terrestre en bienfait céleste. Deux récits prophétiques éclairent sa genèse.

Le choix visionnaire d’Omar ibn al-Khattab

Après la conquête de Khaybar, Omar ibn al-Khattab (رضي الله عنه) reçut une terre exceptionnellement fertile. Consulté par le Prophète, il reçut cette réponse historique : « Immobilise le bien et distribue ses fruits » (Sahih Muslim). La terre devint le premier waqf formalisé, ses récoltes aidant les nécessiteux, voyageurs et combattants sur le sentier d’Allah.

Le puits éternel d’Uthman ibn Affan

À Médine, l’accès à l’eau était un défi. Le puits de Rumah, propriété d’un marchand exigeant, fut racheté par Uthman ibn Affan (رضي الله عنه) après que le Prophète lança cet appel : « Qui offrira un jardin au Paradis en échange du puits ? » (Sahih Bukhari). Uthman en fit un waqf après l’avoir complètement acquis. Aujourd’hui encore, ce puits fournit de l’eau après plus de 1400 ans.

La force d’un modèle intemporel

Ces actes fondateurs révèlent la profondeur du waqf. Contrairement aux aumônes ponctuelles, cette pratique établit un flux de bienfaits constants, une sadaqa jariya (aumône continue) qui réussit là où les systèmes économiques classiques échouent. Ces récits posèrent les bases d’un système qui allait financer mosquées, hôpitaux et universités pendant des siècles.

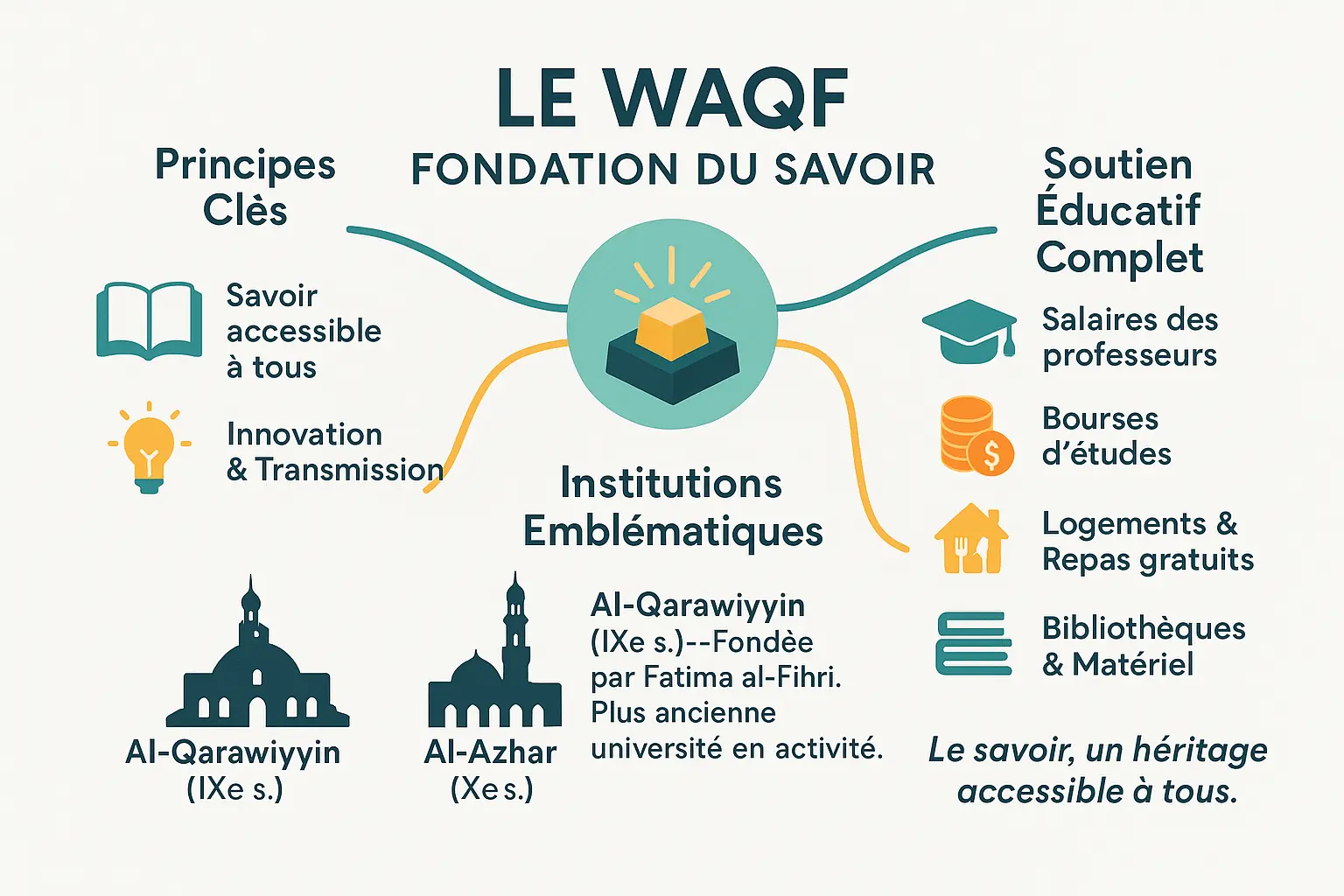

Quand le savoir était un trésor partagé : les waqf au service de l’éducation

En plein âge d’or de la civilisation islamique, le waqf a permis à des générations d’accéder à une éducation gratuite, indépendante et durable. Ce mécanisme de don perpétuel a construit un écosystème où le savoir n’était pas une marchandise, mais un héritage collectif. Des universités mondialement connues, comme Al-Qarawiyyin et Al-Azhar, ont bénéficié de cette vision.

Fatima al-Fihri, femme visionnaire du IXe siècle, a fondé l’Université Al-Qarawiyyin à Fès en 859 grâce à un waqf alimenté par son héritage personnel. Ce projet pionnier, reconnu par l’UNESCO comme la plus vieille université en activité continue, a permis à des savants comme Ibn Khaldoun ou Ibn Rushd de s’épanouir. Aujourd’hui encore, ses archives abritent des manuscrits précieux, rappelant que la philanthropie peut transformer des rêves en héritages éternels.

Le waqf a permis de bâtir un écosystème où le savoir n’était pas une marchandise, mais un héritage accessible à tous, indépendamment de leur richesse ou origine.

En Égypte, l’Université Al-Azhar, fondée au Xe siècle, illustrait une ambition similaire. Soutenue par un réseau étendu de waqf, elle offrait des salaires aux enseignants, des bourses aux étudiants démunis, des logements et même des repas quotidiens. Cette structure innovante a permis à des milliers de savants de se consacrer pleinement à leurs études, sans contrainte matérière.

- Financement des salaires des professeurs garantissant l’excellence académique.

- Attribution de bourses d’études pour les étudiants méritants et sans ressources.

- Fourniture de logements et de repas gratuits pour permettre une concentration totale sur les études.

- Achat de livres et de matériel pour les bibliothèques universitaires.

Derrière ces réalisations, le waqf incarnait une sadaqa jariya (aumône continue) aux retombées spirituelles et sociales profondes. En libérant l’éducation du riba, il a favorisé un modèle éthique, où la connaissance devenait un bien commun. Cette leçon du passé inspire encore aujourd’hui ceux qui cherchent à réconcilier croissance économique et valeurs humaines. N’est-ce pas là une manière de cultiver la baraka (bénédictions) dans le monde moderne ?

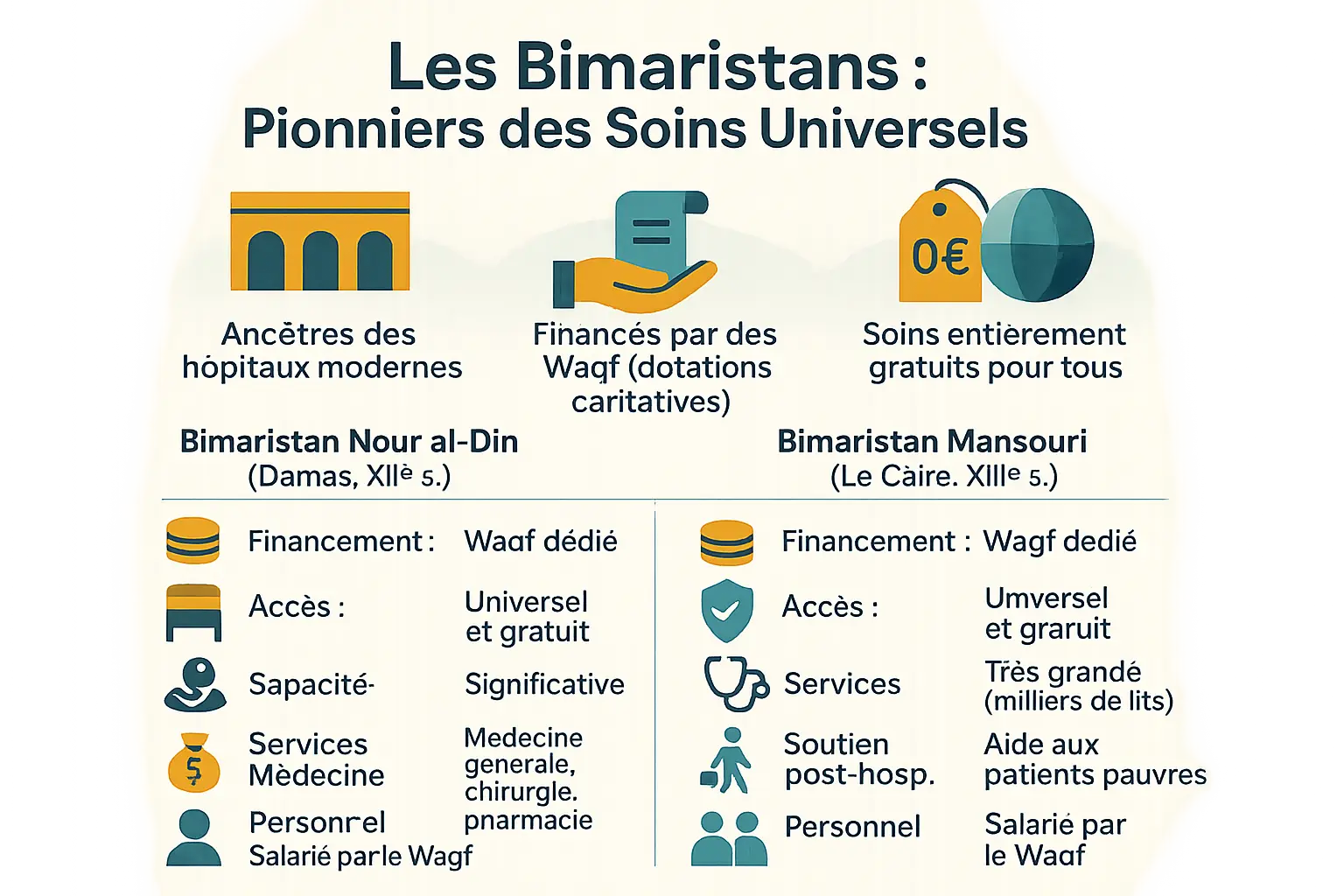

Les bimaristans : comment les waqf ont inventé l’hôpital public et les soins gratuits

Les bimaristans, ancêtres des hôpitaux modernes, incarnaient l’engagement communautaire et spirituel des waqf. Financés par des donations perpétuelles, ils offraient des soins universels sans distinction sociale, préfigurant nos protections sanitaires actuelles.

Le bimaristan de nour al-din : un modele d’innovation humaine

Fondé en 1156 à Damas par Nur al-Din Zangi, ce bimaristan révolutionnait la médecine médiévale. Financé par un waqf immobilier, il accueillait gratuitement toutes les catégories sociales, musulmanes ou non. Ses innovations comprenaient des dossiers médicaux systématiques, une pharmacie intégrée, et un soutien financier post-hospitalisation pour les démunis.

Le bimaristan mansouri : pionnier des soins psychiatriques

Construit au Caire en 1284 sous Qalawun, ce géant hospitalier accueillait jusqu’à 8 000 patients. Son waqf couvrait des soins psychiatriques novateurs : musique thérapeute, lumière naturelle. Les patients recevaient des rations alimentaires à leur sortie pour éviter la précarité post-hospitalisation.

| Caractéristique | Bimaristan Nour al-Din (Damas, XIIe s.) | Bimaristan Mansouri (Caire, XIIIe s.) |

|---|---|---|

| Financement | Waqf immobilier | Waqf immobilier |

| Accès aux soins | Universel et entièrement gratuit | Universel et entièrement gratuit |

| Capacité | Significative pour l’époque | Très grande (4 000 à 8 000 lits) |

| Services offerts | Médecine générale, chirurgie, pharmacie | Médecine générale, spécialités, soins psychiatriques |

| Soutien post-hospitalisation | Allocation financière pour la convalescence | Soutien aux patients pauvres à leur sortie |

| Personnel | Médecins, infirmiers et pharmaciens salariés par le waqf | Personnel médical et administratif complet financé par le waqf |

Un modele economique et spirituel durable

Les revenus des biens waqf (terrains, boutiques, caravansérails) assuraient un financement pérenne. Conformément au principe de sadaqa jariya, ces donations généraient une baraka continue pour la société. Cette indépendance vis-à-vis du riba permettait de maintenir un système de santé éthique, préfigurant nos protections sociales.

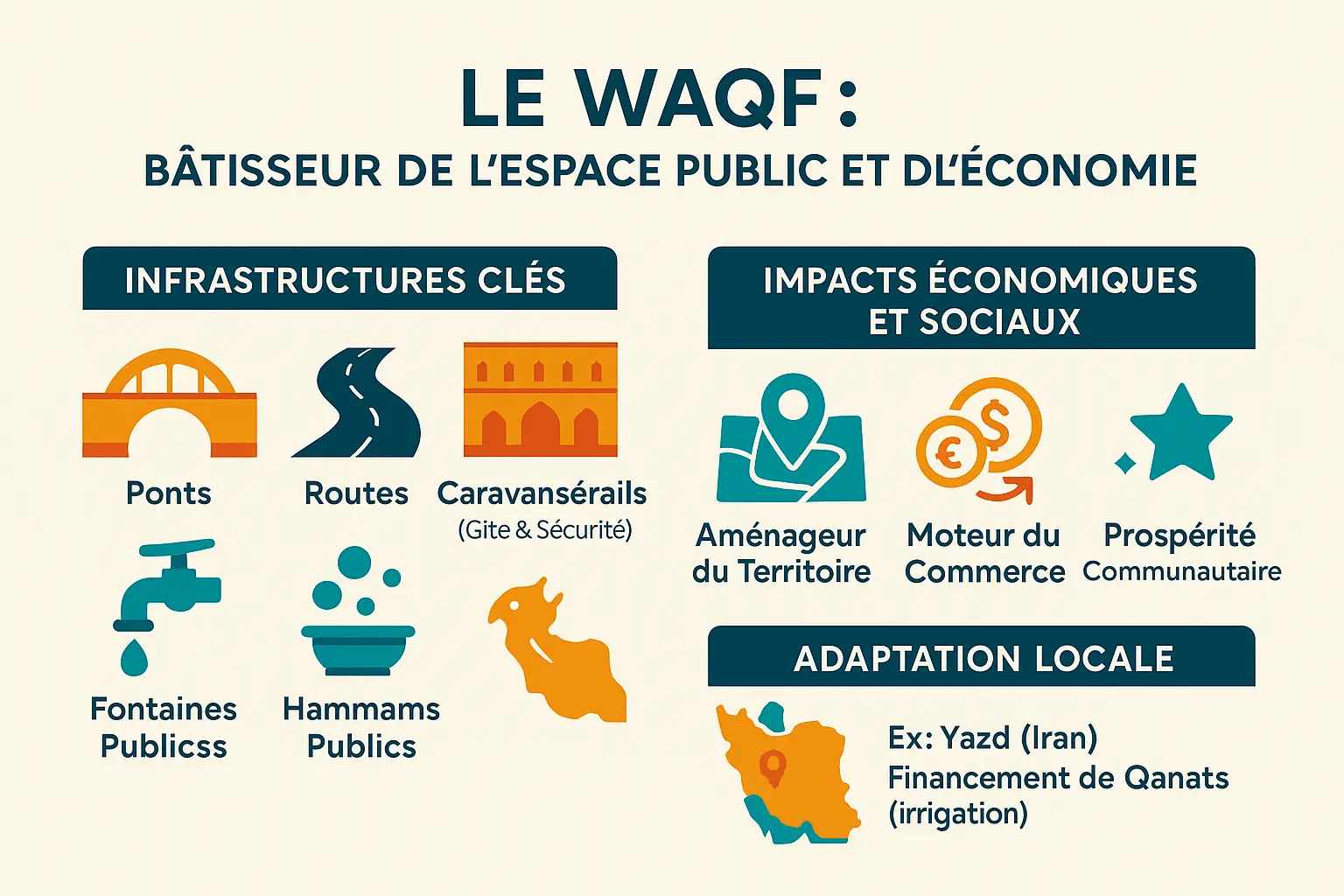

Ponts, routes et fontaines : quand le waqf construisait l’espace public

À l’apogée de l’Empire ottoman, chaque route parcourue, chaque goutte d’eau puisée dans une fontaine publique racontait l’histoire d’un don générationnel. Ces infrastructures formaient le socle caché de la prospérité islamique, reliant villes et déserts par une logique d’éternité. Les routes de pèlerinage et commerciales devenaient des réseaux de bénédiction.

Le waqf aménageur du territoire

Sous les Ottomans, la moitié des terres agricoles égyptiennes étaient gérées en waqf. Ce système étendait sa logique à l’aménagement public : des ponts solides traversaient les rivières, des routes pavées reliaient les oasis, facilitant les échanges sans risque. À Alep, ces axes structuraient le commerce des épices et du coton.

Caravansérails, piliers du commerce

Ces auberges fortifiées illustraient l’économie sans riba. En Turquie, 1 2000 caravansérails reliaient Istanbul à Bagdad. Le caravanserai de Sultanhanı (XIIIe siècle) offrait logement et sécurité aux marchands de soie. Chaque halte stimulait les échanges sur 6 000 km de routes, finançant mosquées et hôpitaux. Les caravanes transportaient aussi des manuscrits et des savoirs.

Innovation adaptée aux défis climatiques

Dans les déserts iraniens, les qanats de Yazd, entretenus par des fondations pieuses, acheminaient l’eau sur des kilomètres. Cette ville historique a prospéré grâce à ces réseaux, irriguant les vergers d’abricots et les jardins. Les fontaines publiques (sabil) de Damas et du Caire, alimentées par des systèmes de marbre (salsabil), rappelaient quotidiennement cette bénédiction collective. À Jérusalem, les sabil-kuttabs combinaient distribution d’eau et éducation coranique.

Ces ponts rouillés, ces fontaines asséchées témoignent d’un modèle économique où la baraka primait sur le profit. Des infrastructures éternelles, invitant à repenser l’investissement moderne comme un legs à la communauté, où l’éthique guide la pierre et le commerce.

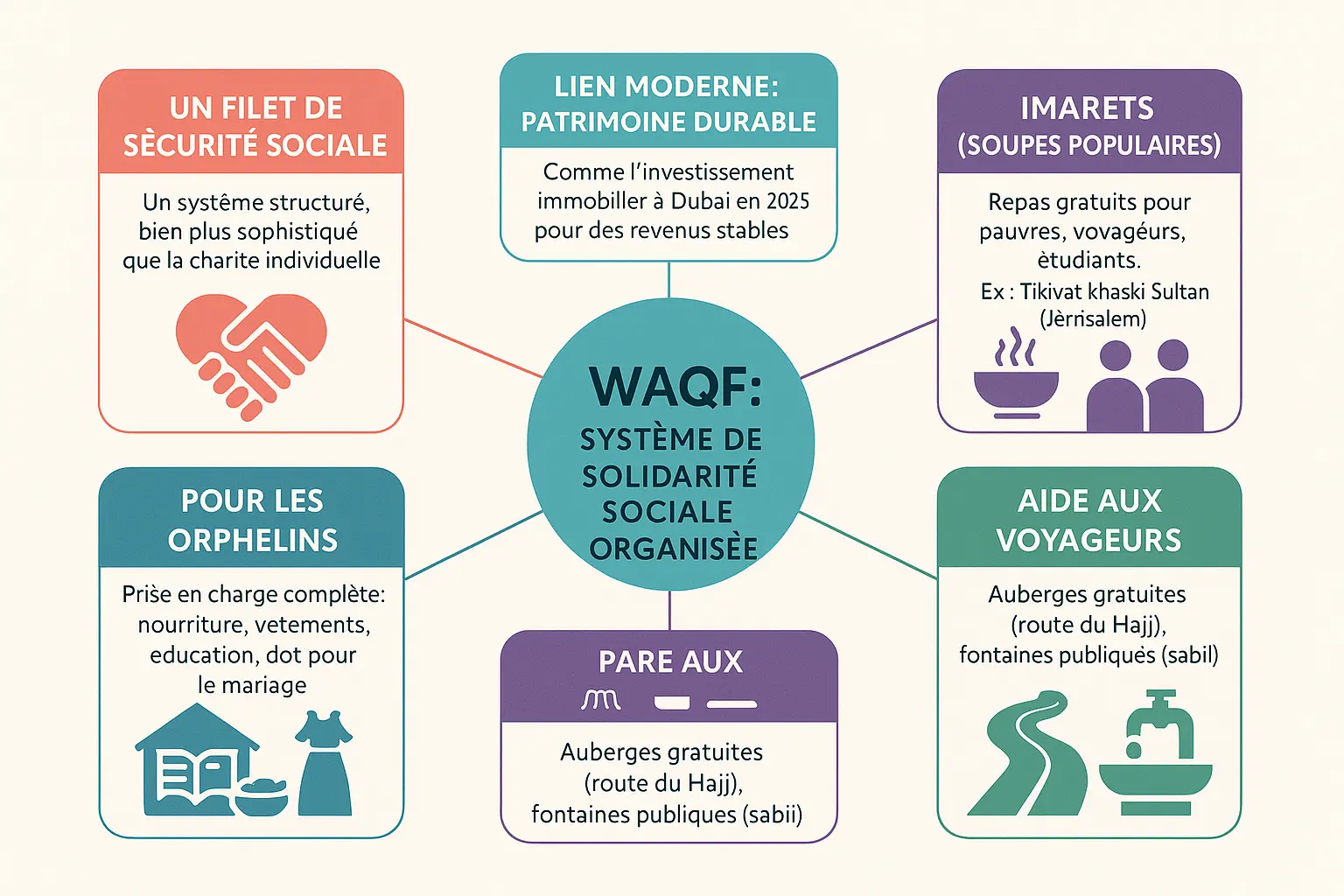

Au-delà de l’aumône : le waqf comme système organisé de solidarité sociale

Un filet de sécurité social

Le waqf n’était pas une aumône ponctuelle, mais un système juridique solide immobilisant des biens (terres, bâtiments) pour générer des revenus durables. Indépendant du riba, il répondait à des besoins sociaux sans altérer le capital, proche du principe de sadaqa jariya (aumône continue).

Exemples concrets de solidarité

Les waqf pour les orphelins : En Égypte mamlouke, des fondations assuraient leur éducation, santé et dot. L’école du Caire au XIIIᵉ siècle offrait nourriture, logement et allocations aux élèves défavoragés.

Les imarets, soupes populaires ottomanes : Ces cuisines caritatives, comme la Tikiyat Khaski Sultan à Jérusalem (1552), distribuaient des repas gratuits. À Istanbul, elles nourrissaient jusqu’à 30 000 personnes quotidiennement.

Aide aux voyageurs et accès à l’eau : Les sabil (fontaines) et auberges du Hajj, financés par waqf, soutenaient les pèlerins. La Voie de Zubayda (IXᵉ siècle) prévoyait citernes et abris, illustrant la baraka liée à la générosité envers les voyageurs.

Un héritage inspirant pour l’investissement moderne

Le modèle du waqf, basé sur la pérennité des actifs, résonne avec l’immobilier halal. Comme ces fondations géraient terres agricoles et commerces pour financer hôpitaux ou écoles, l’investissement dans des marchés stables comme l’immobilier à Dubaï en 2025 incarne une stratégie moderne ancrée dans la justice sociale et la durabilité. Ce lien entre tradition et éthique illustre comment le waqf, outil de solidarité millénaire, peut guider des solutions économiques éthiques pour le XXIᵉ siècle.

Garantir l’éternité : la gestion rigoureuse et la pérennité du waqf

Comment les waqf ont-ils traversé les siècles pour servir l’utilité publique ? Grâce à deux piliers : une structure juridique inébranlable et un système de gestion encadré. Ces fondations transforment un don en mécanisme économique durable, inspirant l’investissement islamique moderne.

Le secret de la longévité : pérennité et inaliénabilité

Le waqf repose sur un principe clé : la sortie d’un bien du cycle commercial. Une fois consacré, le bien devient « propriété divine », inaliénable. Il ne peut être vendu, donné ou hérité. Cette garantie assure des revenus éternels pour la société. Un don philanthropique permanent, capable de financer écoles ou hôpitaux sans dépendre des aléas économiques.

Le mutawalli : gardien des biens sacrés

Nommé par le fondateur, le mutawalli gère les biens avec rigueur. Il entretient les actifs, perçoit les loyers (terres, boutiques) et redistribue les revenus conformément aux volontés du donateur. Dans l’Empire ottoman, ce rôle finançait mosquées et auberges via des magasins et moulins.

Figure clé de l’économie islamique, il porte une charge morale : préserver la « baraka » des biens, cette bénédiction transmise aux générations futures. Sa gestion transforme un don individuel en héritage collectif.

Des contrôles pour préserver l’intégrité

La pérennité du waqf s’appuie sur des garde-fous institutionnels. Le cadi (juge islamique) supervisait les fonds dès le VIIIᵉ siècle via des dīwān en Égypte. Ces structures assuraient que chaque dirham serve l’intérêt public.

Historiquement, l’Empire ottoman dédiait 50-66 % de ses terres aux awqaf, finançant écoles et routes. Aujourd’hui, Oman et le Maroc en perpétuent la gestion via des ministères spécialisés.

En garantissant l’inaliénabilité des biens et un contrôle externe, le waqf incarne une alternative intemporelle au capitalisme éphémère. Il prouve qu’un investissement éthique, ancré dans la spiritualité, peut bâtir un avenir durable pour toutes les générations.

Un État-providence avant l’heure : l’impact économique et social du waqf

Imaginez une société où l’éducation, la santé, l’eau potable et l’aide sociale étaient accessibles à tous, sans dépendre des caprices du pouvoir politique ou des fluctuations économiques.

Ce rêve collectif a été une réalité dans l’histoire de l’islam grâce au système du waqf, cette donation perpétuelle qui a fonctionné comme un véritable État-providence bien avant l’invention du concept en Occident.

Dès le IXe siècle, les waqf formaient un réseau dense d’institutions indépendantes, gérées par des mutawallis, qui assuraient la pérennité des services publics.

Ce système sophistiqué permettait de financer les besoins essentiels sans recourir au riba, garantissant une stabilité économique et une souveraineté financière.

Les waqf ont créé:

- Un secteur non-profit puissant et autonome

- Un financement durable des services publics

- Une stimulation de l’économie locale par la construction et l’entretien d’infrastructures

- Une réduction des inégalités et cohésion sociale

En Égypte mamlouke, près de la moitié des terres agricoles étaient des awqaf, générant des revenus stables pour le bien-être collectif.

Dans l’Empire ottoman, entre la moitié et les deux tiers des terres étaient des waqf, soutenant l’éducation, la santé et les infrastructures.

Ce modèle économiquement viable et socialement juste a permis aux communautés musulmanes de prospérer pendant des siècles, en alignant éthique et développement durable.

À Jérusalem, le complexe Haseki Sultan (XVIe siècle) finançait des services sociaux dans 26 villages, tandis qu’en Égypte au XVe siècle, les waqf nourrissaient quotidiennement 800 000 personnes grâce à des imarets.

Ce système incarnaient la sadaqah jariyah (aumône continue), transformant des actifs en bénéfices perpétuels pour la société, sans oublier la baraka inséparable de la gestion responsable des biens.

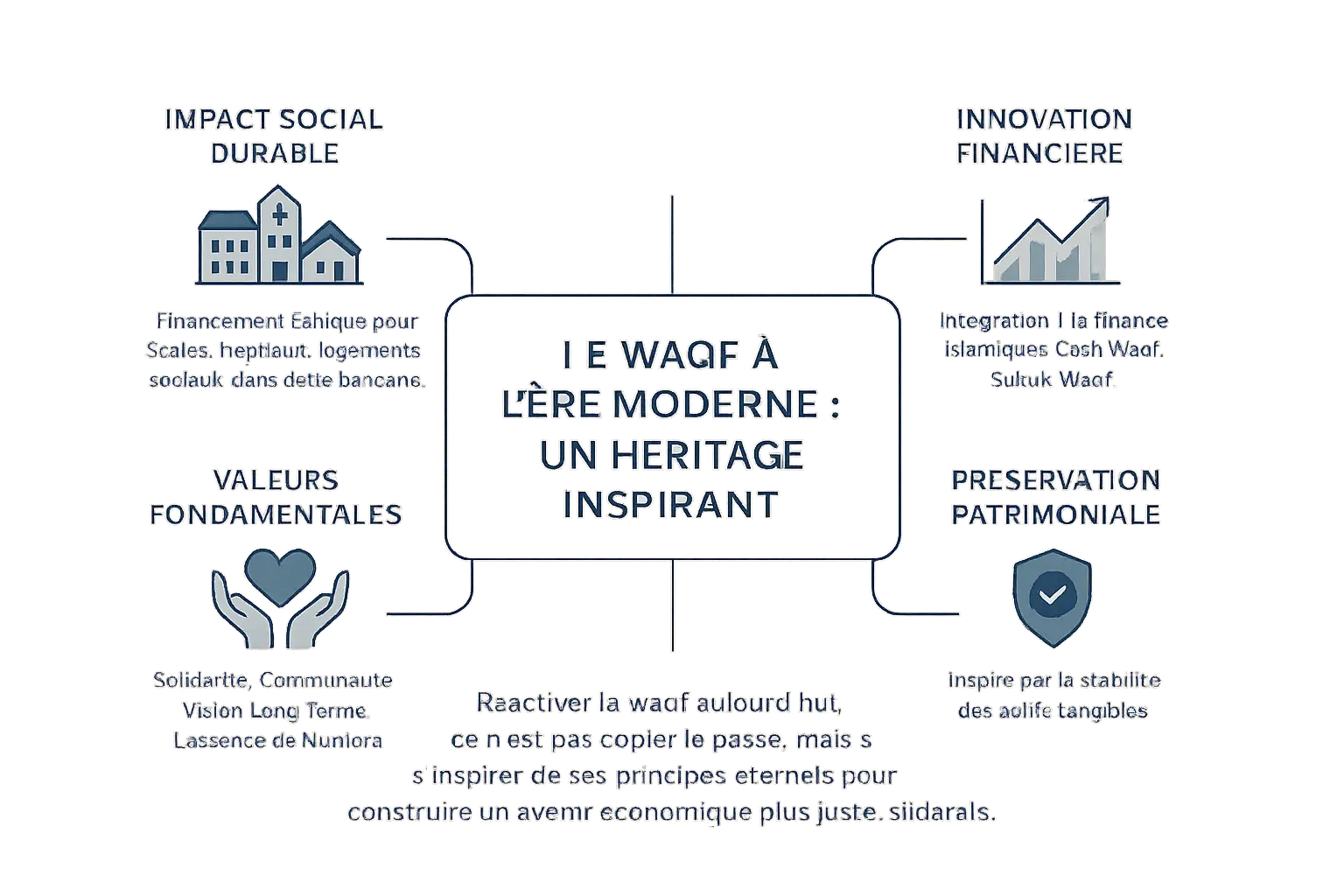

Le waqf à l’ère moderne : un héritage inspirant pour la finance éthique

Vous demandez-vous si les waqf, ces fondations philanthropiques ancrées dans l’histoire islamique, n’ont plus leur place dans notre monde contemporain ? L’histoire répond par la négative. Les modèles historiques, comme les universités Al-Qarawiyyin ou Al-Azhar, montrent que le waqf a toujours été un levier pour des projets pérennes : écoles, hôpitaux, ou logements sociaux. Aujourd’hui, cette logique se réinvente pour répondre aux défis modernes.

La finance islamique contemporaine redécouvre le potentiel des waqf. Le « cash waqf » permet de transformer des dons monétaires en actifs productifs, comme les sukuk-waqf en Indonésie. Ces instruments, conformes à la charia, investissent dans des projets sociaux tout en préservant le capital initial. Ainsi, des initiatives comme l’hôpital ophtalmologique Achmad Wardi à Serang illustrent comment un modèle ancestral peut financer des infrastructures médicales modernes.

L’essence spirituelle du waqf reste inchangée : il incarne une sadaqa jariya, une aumône continue qui dépasse la quête de profit. Pour Namlora, cet héritage résonne profondément. Tout comme le waqf vise à préserver et faire fructifier une valeur à travers les âges, l’investissement dans des actifs tangibles reconnus pour leur stabilité, comme l’or halal en ligne, s’inscrit dans une logique de protection patrimoniale et de transmission.

Réactiver le waqf aujourd’hui, ce n’est pas copier le passé, mais s’inspirer de ses principes éternels pour construire un avenir économique plus juste, solidaire et durable.

Les waqf modernes, gérés par des mutawalli compétents, offrent une alternative au capitalisme individualiste. En intégrant des mécanismes comme le cash waqf linked sukuk (CWLS), ils stimulent l’économie sans recourir au riba. En Indonésie, des programmes CWLS ont financé bourses éducatives, équipements médicaux ou soutien aux micro-entreprises, prouvant que ce modèle reste d’actualité.

En redonnant vie à ce principe, Namlora incarne cette vision : unir spiritualité, transparence et innovation pour un développement économique aligné avec les valeurs islamiques. Le waqf, héritage vivant, reste une réponse concrète à l’appel de la baraka et de la justice sociale.

Le waqf historique, une boussole pour un avenir plus juste et durable

Il incarne une vision économique et spirituelle intemporelle. En immobilisant des biens pour le bien commun, cette pratique a permis aux sociétés musulmanes de financer éducation, santé et solidarité en rejetant le riba. Un héritage inspirant une finance responsable.

Chaque waqf révèle un legs de générosité. L’Université Al-Qarawiyyin, fondée par Fatima al-Fihri, ou les hôpitaux de Damas et du Caire, prouvent son efficacité. Ces exemples montrent comment des infrastructures vitales furent soutenues par ce modèle, créant un tissu économique autonome.

Le waqf dépasse le financier. Il incarne une justice sociale où chaque acte sert la communauté. Le mutawalli, gestionnaire dévoué, garantit sa pérennité en transformant des dons en bénéfices collectifs. Dans un monde en crise, ce modèle reste une référence.

Pourquoi réactiver cette tradition ? Ses leçons :

- Pérennité : Un bien en waqf sert à jamais sa cause, évitant la spéculation.

- Impact social : La réussite se mesure aux vies transformées, non au chiffre d’affaires.

- Indépendance : En rejetant le riba, les waqf préfiguraient une économie éthique.

Il n’est pas un vestige, mais une solution vivante. En s’inspirant des mosquées-écoles du Xe siècle ou des hôpitaux du XIIe, l’écosystème Namlora redonne vie à ce principe. Il s’agit de placer justice et spiritualité au cœur des échanges, pour un avenir où la finance sert l’humain. L’histoire le prouve : un don permanent peut planter la graine d’un monde plus juste.

Le waqf, héritage vivant de la finance islamique, incarne une vision intemporelle de justice sociale et d’économie éthique. En réactivant ses principes — pérennité, impact social et indépendance financière —, nous pouvons réinventer une finance au service de l’humain, alliant tradition et innovation pour bâtir un avenir résilient et solidaire.

FAQ

Quelle est l’histoire du waqf en Islam ?

Le waqf remonte à l’époque prophétique, avec des actes fondateurs comme l’acquisition du puits de Roumah par Othman ibn Affan, offert gratuitement aux musulmans. Dès le VIIIe siècle, cette pratique s’est structurée pour financer mosquées, écoles et hôpitaux. Les premiers exemples, comme le terrain de Khaybar attribué par Omar ibn al-Khattab sur conseil du Prophète ﷺ, ont jeté les bases d’un système durable. Des réseaux de waqf ont ensuite prospéré sous les Omeyyades, Abbasides et Ottomans, couvrant éducation, santé, infrastructures et solidarité sociale. Aujourd’hui, ce modèle inspire la finance islamique moderne pour des projets éthiques et durables.

Quel est l’historique de l’islam ?

L’islam naît au VIIe siècle avec la révélation du Coran à Mohamed ﷺ. En quelques décennies, le message s’étend de l’Arabie à des territoires vaste, de l’Espagne à l’Inde. L’histoire de l’islam se nourrit de son unité fondamentale – la foi en un Dieu unique – et de ses piliers, dont le waqf, qui a structuré les sociétés musulmanes. Ces institutions caritatives, nées sous les premiers califes, ont permis de bâtir des universités comme Al-Qarawiyyin (IXe siècle) ou des hôpitaux pionniers comme le Bimaristan de Damas. L’islam a ainsi allié foi et pragmatisme, créant un héritage culturel et social encore vivace aujourd’hui.

Quelle est la signification du mot « waqf » ?

Le terme « waqf » (وقف) désigne l’immobilisation d’un bien (terrain, bâtiment, argent) pour en consacrer les revenus à une cause durable. Ce n’est pas un simple don, mais un acte perpétuel : le bien devient inaliénable, comme un arbre généreux dont les fruits nourrissent la société. Spirituellement, c’est une sadaqa jariya, une aumône continue qui récompense le donateur même après sa mort. Économiquement, c’est un levier d’indépendance par rapport au riba, un outil pour bâtir un héritage éthique et résilient, à l’image des ponts ottomans ou des fontaines publiques d’autrefois.

Qu’est-ce que le Waqf de Jérusalem ?

Le Waqf de Jérusalem, supervisé par le Waqf islamique (une autorité religieuse), protège les lieux saints de la ville, dont la Mosquée Al-Aqsa. Historiquement, ce waqf a permis de préserver l’héritage spirituel et culturel de Jérusalem face aux pressions géopolitiques. Des initiatives comme la Takiyyat Khaski Sultan, une auberge gratuite pour voyageurs fondée au XVIe siècle, illustrent la dimension sociale de ce système. Aujourd’hui, malgré les défis, ce waqf incarne une résistance éthique, garantissant l’accès aux lieux sacrés tout en soutenant des projets éducatifs et humanitaires dans la Vieille Ville.

Comment fonctionne un waqf ?

Un waqf se crée par un acte de donation irrévocable d’un bien (ex : un terrain, une boutique), dont les revenus (loyers, récoltes) servent une cause spécifique – éducation, santé, eau. Le bien est inaliénable, géré par un mutawalli (gestionnaire), sous la surveillance d’un juge (qadi) pour respecter la loi islamique. Par exemple, une terre agricole en waqf génère des loyers pour entretenir une école, comme Al-Azhar au Caire. Ce mécanisme, alliant stabilité du capital et fluidité des bénéfices, a financé des infrastructures publiques pendant des siècles, de Damas à Istanbul, en évitant l’endettement.

Qui était Allah avant l’islam ?

Dans l’Arabie pré-islamique, « Allah » était déjà vénéré comme le Dieu suprême, créateur et juge ultime, même si les pratiques polythéistes dominaient. L’islam a réaffirmé l’unicité divine (tawhid), rejetant les associés (shirk) et redéfini le rôle d’Allah comme unique Seigneur. Cette continuité linguistique, mais rupture doctrinale, éclaire la profondeur spirituelle du waqf : un bien consacré à Allah transcende l’éphémère, devenant un legs éternel pour la communauté, comme un investissement dans l’au-delà.