<meta name="google-site-verification" content="0S72xkYcSqqt100ZuIzn_Zif1zL8vIvcXUmc5Tjo10o" />

L’essentiel à retenir : Le paradigme matérialiste, fondé sur profit et croissance, ignore justice sociale et durabilité. En valorisant uniquement le quantifiable, il creuse inégalités et menace l’environnement. Comprendre ce mécanisme est clé pour réorienter l’économie vers des valeurs éthiques et humaines, essentielles à une société durable.

Avez-vous déjà constaté que, malgré la croissance effrénée et l’accumulation de richesses, un fossé grandissant sépare les classes sociales ? Le paradigme matérialiste, fondement du capitalisme, réduit l’humain à une variable d’ajustement et transforme la justice en simple accessoire des marchés. Derrière ses mécanismes opaques – Riba, inflation sournoise et concentration des pouvoirs – se cache un système qui valorise l’individu-producteur de profit au détriment de l’être humain et de la planète. Découvrez comment cette logique déshumanisante façonne votre quotidien, creuse les inégalités et menace l’avenir collectif, en remettant en question ce que vous savez sur l’économie.

Sommaire

Le paradigme matérialiste : qu’est-ce qui régit réellement notre économie mondiale ?

Depuis des décennies, une même logique invisible guide les décisions économiques mondiales. Derrière les fluctuations des marchés, les crises et les tendances, un schéma se répète : le paradigme matérialiste domine-t-il vraiment notre système ?

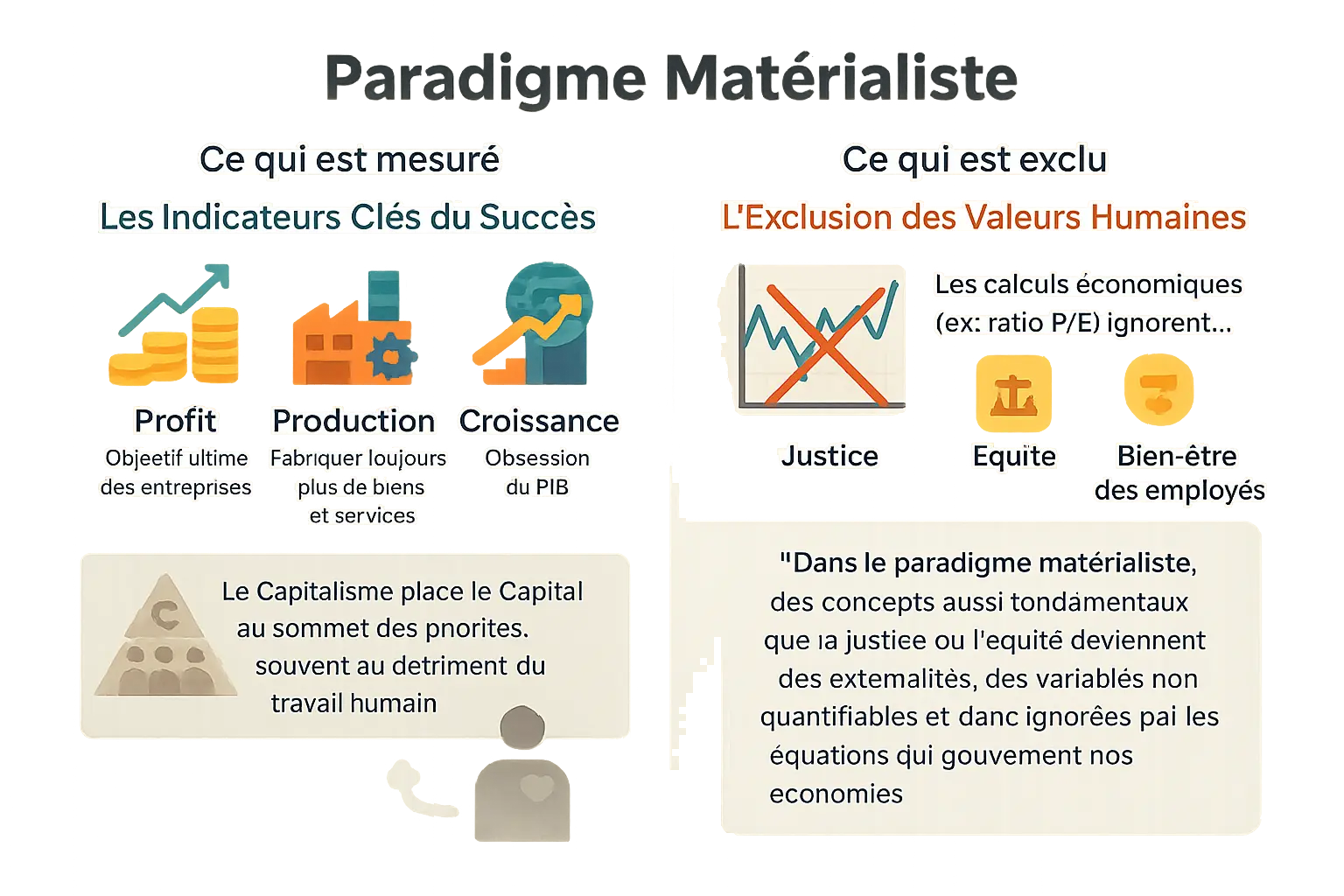

Ce modèle repose sur une idée simple : la valeur se mesure uniquement par des indicateurs tangibles. Profit, production, PIB – ces chiffres dictent les politiques, les investissements, et même nos choix individuels. Même si l’on parle de « capitalisme », de « économie de marché » ou d’autres termes, le socle reste identique : une vision du monde où le matériel prime sur l’intangible.

Les grandes écoles économiques – classique, keynésienne, marxiste – partagent ce fondement. Pourtant, leurs divergences éclatent sur la manière d’optimiser ce système. Comme une boussole tournant toujours vers le profit, ce paradigme ignore les dimensions humaines, sociales et spirituelles. Que devient la justice, l’équité, ou la durabilité dans un modèle qui réduit la richesse au simple calcul de la croissance ?

Derrière cette approche se cache une réalité complexe : un réseau de mécanismes qui façonne notre quotidien. Dans les lignes suivantes, nous explorerons comment cette logique, centrée sur le capital et la quantité, redéfinit nos priorités collectives et creuse des fissures dans la société.

Définition du paradigme matérialiste : le règne des indicateurs matériels

Le paradigme matérialiste dominant place le capital au cœur de l’économie. Ce système, qualifié de capitalisme, évalue la réussite uniquement via des critères tangibles, transformant les ressources humaines en simple variable d’ajustement. Ce modèle repose sur l’idée que la richesse se mesure par l’accumulation matérielle, occultant les dimensions éthiques et sociales de l’économie.

Les indicateurs clés du succès : profit, production et croissance

La performance s’apprécie à travers trois piliers :

- Le profit : moteur des décisions stratégiques, guidant les politiques économiques malgré des conséquences sociales ou écologiques. Par exemple, une entreprise peut licencier des employés pour améliorer sa rentabilité à court terme, sans intégrer le coût humain de ces décisions.

- La production : fabrication continue de biens, priorisée malgré la surproduction et le gaspillage. L’industrie de la mode exprime ce phénomène avec des collections saisonnières jetables qui saturent les marchés et polluent les écosystèmes.

- La croissance : le PIB réduit la richesse nationale à un chiffre, occultant inégalités et dégradation écologique. Un pays peut afficher une croissance positive tout que ses ressources naturelles s’épuisent ou que les écarts de revenus s’élargissent.

Le terme capitalisme reflète cette hiérarchie où le capital prime sur les autres ressources. Pourtant, ce capital n’est qu’une accumulation de travail humain, une réalité souvent négligée dans les calculs économiques. Ce décalage renforce un système où l’humain se dilue dans des mécanismes abstraits de valorisation financière.

L’exclusion des valeurs humaines dans les équations économiques

« Dans le paradigme matérialiste, des concepts comme la justice ou l’équité deviennent des externalités ignorées par les modèles économiques. »

L’exemple du ratio Cours/Bénéfices (P/E ratio) illustre cette déconnexion. Cet outil évalue le temps pour récupérer un investissement sans intégrer l’impact social ou environnemental. Une entreprise polluante peut ainsi afficher un ratio attractif tout dégradant les écosystèmes locaux. Le libéralisme philosophique renforce ce décalage en valorisant l’égoïsme individuel comme moteur des marchés, négligeant la dimension collective de l’économie. Ce cadre justifie des décisions rationnelles financièrement mais potentiellement destructrices humainement. La notion d’externalités négatives, comme la pollution, reste en périphérie des calculs, traduisant une logique où les coûts sociaux et écologiques ne sont jamais internalisés par les acteurs économiques.

Les conséquences sociales : une société au service de la finance

L’inversion de la pyramide sociale et la concentration des richesses

L’inversion de la pyramide décrit un système où une minorité détient autant de richesse que la moitié la plus pauvre. Ce modèle renforce des niveaux d’inégalités historiques par la rente – mécanisme rémunérant le capital sans effort ni risque. La richesse s’accroît exponentiellement pour une poignée, tandis que la majorité stagne, concentrant le pouvoir économique et éloignant la société de ses fondements éthiques.

La déshumanisation du travail et la rémunération de l’improductif

Déshumanisation du travail : l’être humain est réduit à un « labor » dans les équations économiques, variable d’ajustement pour maximiser le profit, ignorant la dignité et les compétences des métiers essentiels.

Percevez-vous le paradoxe ? Les métiers financiers à faible valeur ajoutée sont mieux rémunérés que les emplois manufacturiers ou de soin.

| Acteur économique | Valeur ajoutée réelle pour la société | Niveau de rémunération typique dans le système |

|---|---|---|

| Le producteur de biens essentiels (ex: agriculteur, artisan) | Élevée (nourriture, objets utiles) | Faible à moyen |

| Le travailleur du secteur des services (ex: soignant, enseignant) | Élevée (santé, éducation, bien-être) | Moyen |

| Le spéculateur financier (ex: trader haute fréquence) | Faible ou nulle (transfert de richesse) | Très élevé |

Ce modèle attire les meilleurs esprits vers des métiers financiers à faible impact tangible. Le boulanger qui nourrit ou l’infirmière qui soigne sont-ils valorisés à leur juste prix ?

Dans nos sociétés, le travail est devenu le pilier de l’identité sociale. Perdre son emploi signifie fréquemment perdre statut et relations, sous pression constante à prouver sa valeur par la productivité.

En mesurant la réussite au profit, n’avons-nous pas oublié la vraie valeur ? Derrière les chiffres se cachent des vies que les marchés ne saisissent pas. Le projet Namlora incarne une volonté de replacer la spiritualité, la transparence et la justice au cœur des échanges économiques, pour un modèle plus juste et humain.

L’inflation et le prêt à intérêt (Riba) : le moteur de l’instabilité

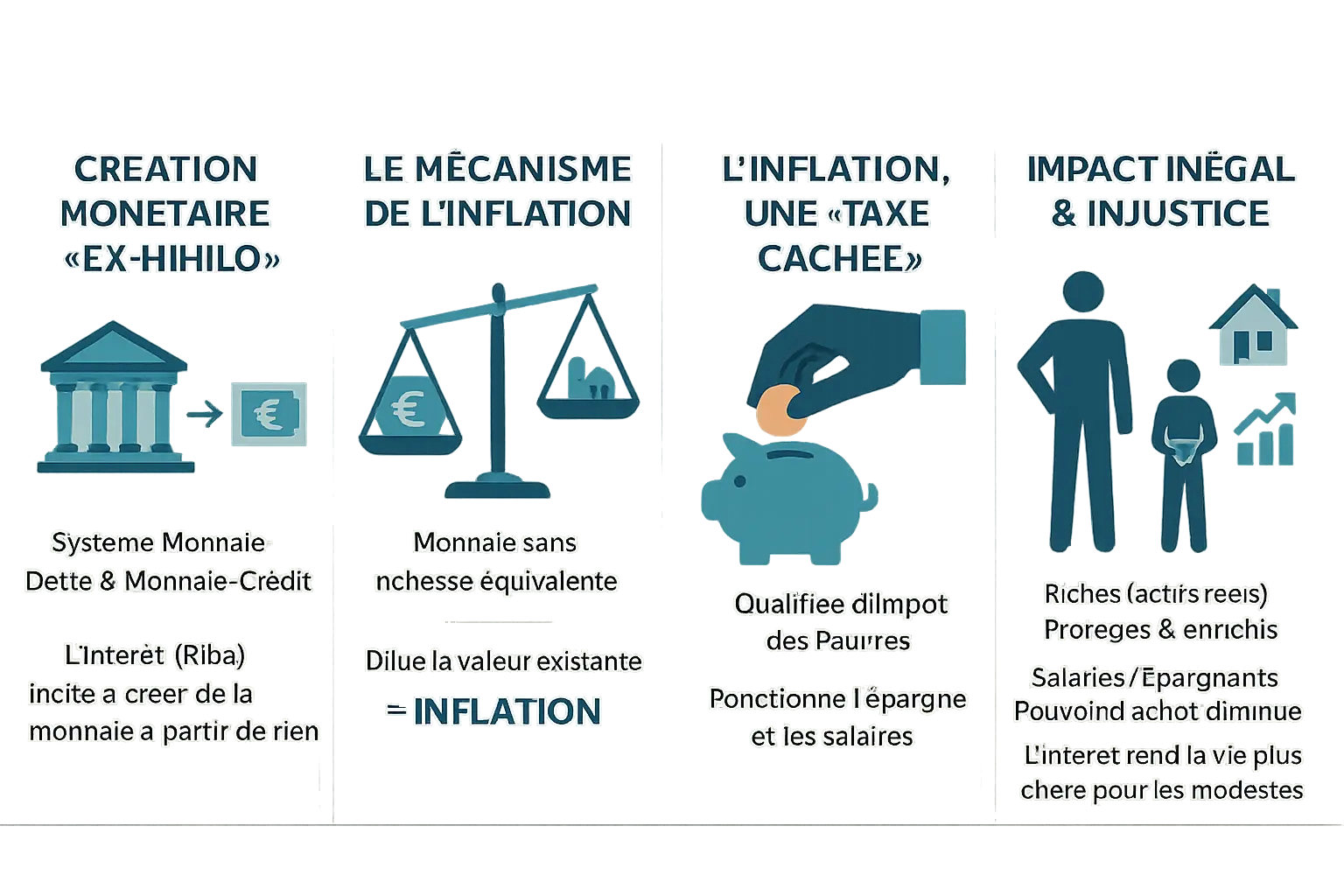

La mécanique de l’inflation : une création monétaire « ex-nihilo »

Le système économique actuel repose sur une monnaie-dette et une monnaie-crédit, générée par les banques commerciales via des prêts. Ce processus, appelé création monétaire « ex-nihilo », signifie que les banques produisent de l’argent par simple écriture comptable, sans nécessiter d’épargne préalable.

L’intérêt (Riba) stimule cette machine. Il pousse les institutions à accorder des crédits, amplifiant la masse monétaire sans garantie de richesse réelle. Chaque euro prêté s’ajoute à la circulation monétaire, dévalorisant les billets existants et générant de l’inflation. Ce phénomène érode la valeur de la monnaie, rendant les biens de consommation de plus en plus chers. Par exemple, les politiques de relance post-2008, basées sur la création monétaire, ont accru cette dérive.

L’inflation, une « taxe cachée » qui pèse sur les plus pauvres

L’inflation agit comme un impôt des pauvres. Elle réduit le pouvoir d’achat des ménages modestes, dépendants de salaires et d’épargne en monnaie classique. Leurs budgets sont frappés par la hausse des biens essentiels (alimentation, énergie), souvent plus rapide que l’inflation générale. Même l’indexation du SMIC sur l’IPC ne compense pas cet impact, car les dépenses critiques pèsent plus lourd dans leur panier de consommation.

À l’inverse, les plus aisés s’abritent dans des actifs réels (immobilier, matières premières) dont la valeur augmente avec l’inflation. Leur dette, remboursée en euros dévalués, se réduit mécaniquement. Un cercle vicieux où les riches s’enrichissent, tandis que les ménages précaires s’endettent pour survivre.

Un prêt à taux préférentiel cache un piège : acheter une voiture à crédit coûte bien plus que son prix initial, entre capital et intérêt. Cette pratique, condamnée en islam comme Riba, cristallise les inégalités financières. Explorer des modèles alternatifs, comme ceux proposés par Namlora, offre une voie éthique pour rompre ce cycle. En valorisant les actifs réels et les mécanismes sans intérêt, le projet incarne une réponse islamique aux dérives du système actuel.

La domination politique : quand l’argent dicte les lois

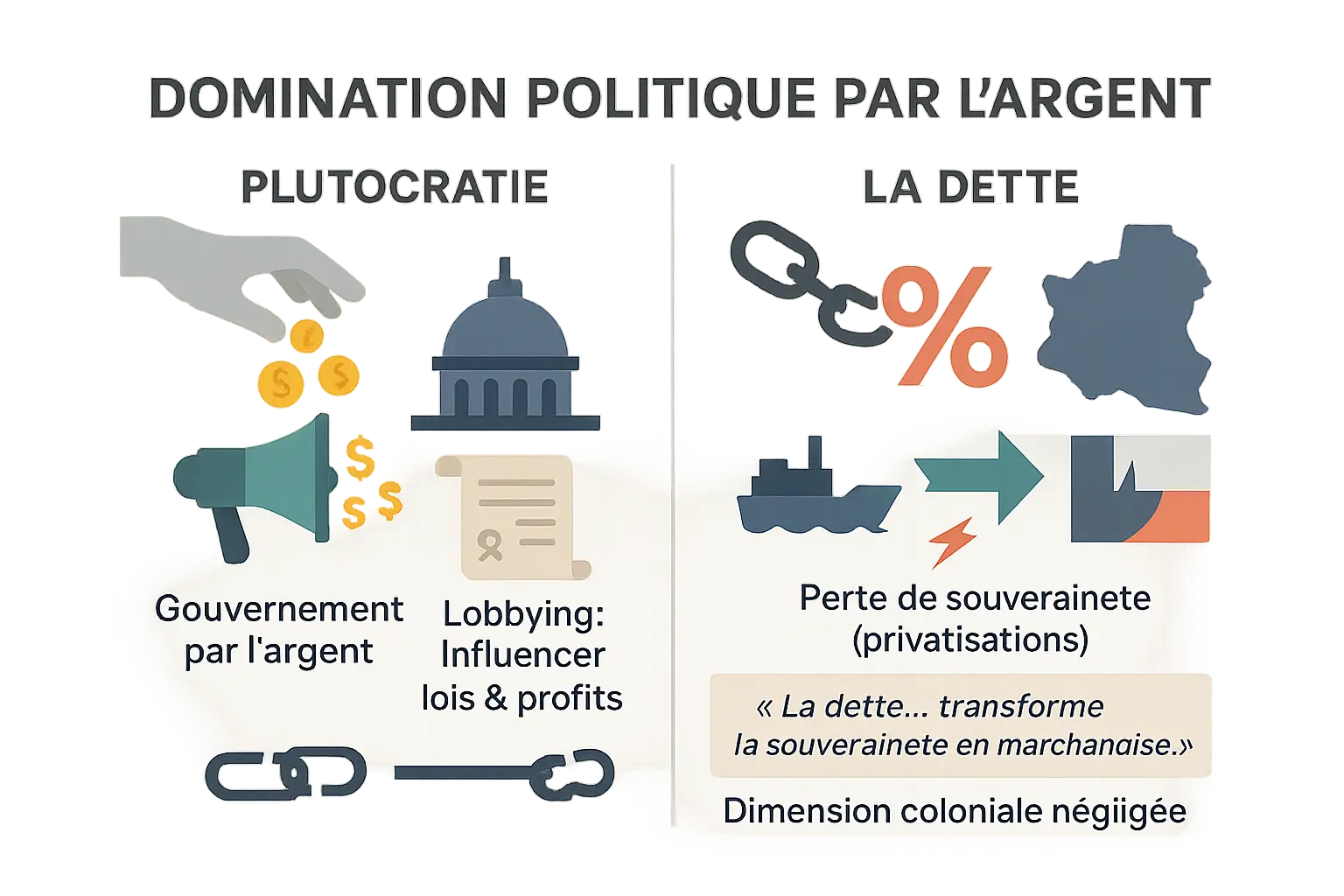

La plutocratie : le gouvernement par les plus riches

La plutocratie désigne un système où la richesse commande l’accès au pouvoir. À Washington, le lobbying cible directement les élus avec des budgets colossaux, tandis qu’à Bruxelles, il repose sur des relations techniques et des expertises. Les gouvernements de Donald Trump (États-Unis) ou Emmanuel Macron (France), composés de figures issues du monde financier, illustrent cette tendance. Noam Chomsky rappelle que les démocraties modernes sont souvent des « ploutocraties déguisées », où les intérêts privés façonnent les politiques publiques.

La dette, un puissant outil de colonisation moderne

La dette basée sur l’intérêt n’est pas qu’un outil financier ; c’est une arme de contrôle qui transforme la souveraineté nationale en une marchandise négociable sur les marchés mondiaux.

Historiquement, la dette basée sur l’intérêt a précipité la chute d’empires comme l’Ottoman. Aujourd’hui, le Burkina Faso consacre 54 % de son budget à son remboursement, forçant la privatisation de secteurs stratégiques (énergie, eau). Cette logique perpétue une dimension coloniale rénovée : les créanciers imposent des choix économiques aux débiteurs, renforçant les inégalités. Selon revues.org, les mécanismes actuels, comme le Cadre commun du G20, échouent à libérer les pays endettés, les maintenant dans un cycle de dépendance.

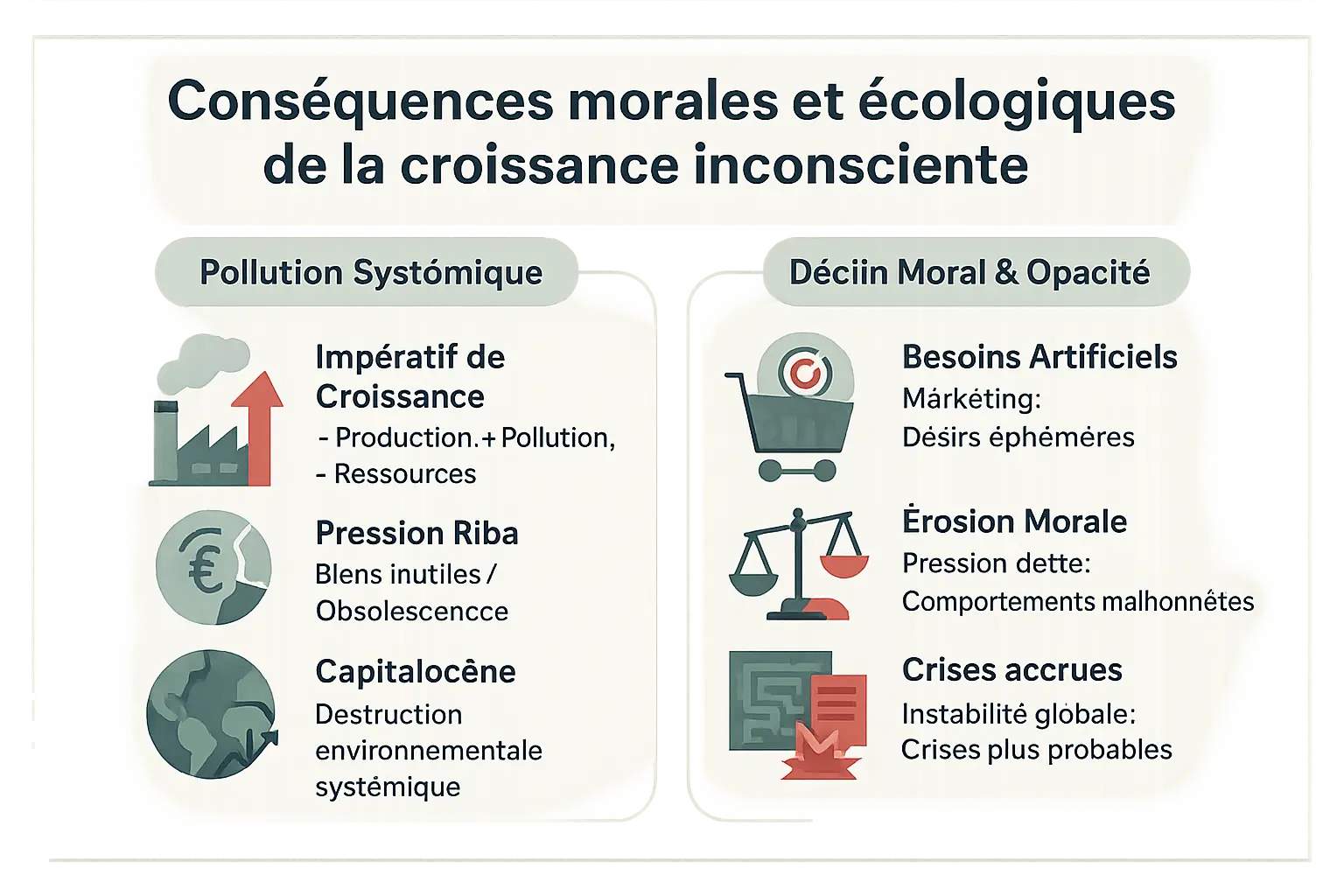

Les conséquences morales et écologiques : une croissance sans conscience

La pollution systémique et l’impératif de croissance

Le paradigme matérialiste lie indissolublement croissance matérielle et dégradation environnementale. L’impératif de croissance exige une production constante, générant mécaniquement plus de pollution et un épuisement accéléré des ressources naturelles. Cette logique, étayée par la dette à intérêt, pousse les entreprises à produire des biens inutiles ou à obsolescence programmée pour couvrir leurs charges financières.

Le concept de Capitalocène, exploré sur OpenEdition Journals, replace cette destruction écologique dans un cadre systémique. Contrairement à l’Anthropocène, il attribue la crise à des rapports économiques et sociaux, pas à l’humanité dans son ensemble. Cette vision critique souligne comment le capitalisme fossile structurellement détruit les équilibres naturels, enracinant son extraction dans des dynamiques coloniales et des inégalités historiques.

La perte des valeurs, du lien social et la complexité opaque

Le système matérialiste fragilise les fondations sociales et morales. Pour vendre davantage, le marketing instrumentalise les besoins éphémères plutôt que les besoins authentiques, comme l’analyse le sociologue Razmig Keucheyan dans son essai sur les « besoins artificiels ». Cette dynamique crée un cycle de consommation vide de sens, érodant les valeurs collectives. Les individus, sous pression d’une dette omniprésente, risquent de basculer vers des comportements contraires à l’éthique pour survivre.

Les produits financiers complexes aggravent ce délitement. Trois mécanismes clés résument cette dérive :

- Création de besoins artificiels : Publicités envahissantes et obsolescence programmée génèrent un consumérisme irrationnel, détournant les citoyens de besoins authentiques comme la solidarité ou la durabilité.

- Érosion de la moralité : La pression financière pousse à des compromis moraux, visible dans des scandales d’entreprises comme les prêts toxiques ou les détournements de fonds.

- Opacité du système : Les CDO (obligations adossées à des créances) et CDS (swaps de défaut de paiement), structurés via des véhicules complexes (SPV/SPC), masquent les risques. Cette complexité dangereuse rend les crises plus probables, comme en 2008, et empêche une régulation efficace.

Cette architecture financière, née avec la titrisation dans les années 1970, a provoqué des crises majeures. Malgré les régulations post-crise (comme les normes STS en Europe), l’opacité persiste. Le système, incapable de mesurer les externalités écologiques et sociales, continue d’alimenter un cycle destructeur à long terme, au détriment des générations futures et des populations les plus vulnérables.

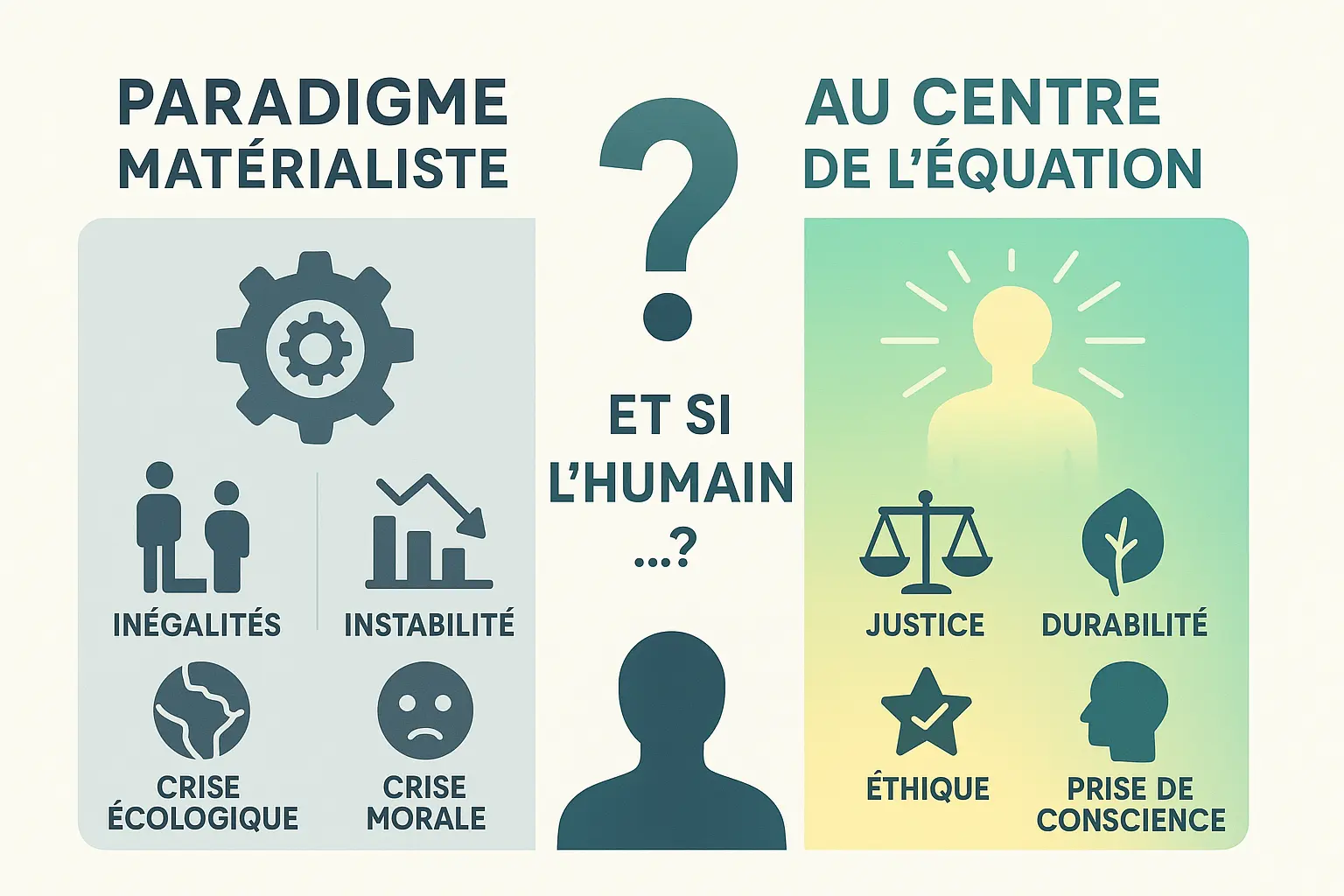

Vers un changement de paradigme : et si nous redonnions sa place à l’humain ?

Le paradigme matérialiste, obsédé par la croissance et la rémunération du capital, a généré des inégalités historiques, une instabilité financière et une crise morale et écologique. Les mécanismes économiques actuels, ancrés dans une logique de profit immédiat, ont progressivement érodé les fondements de la justice sociale et de la durabilité environnementale.

Faut-il accepter indéfiniment un modèle où l’humain est réduit à un facteur de production, où la valeur se mesure à la rentabilité, et où la spiritualité est reléguée au second plan ? Face à ce constat, ne serait-il pas temps d’interroger un système qui ignore l’éthique, la justice et l’humain ?

L’alternative ne réside pas dans la révolution brutale, mais dans une prise de conscience progressive. Comprendre les rouages de ce système est le premier pas vers un avenir plus équilibré. Un monde où la confiance, la responsabilité et la pérennité guideraient les décisions économiques n’est pas utopique. Il exige simplement de redécouvrir que l’économie, avant d’être une science du capital, est d’abord une science humaine.

Le paradigme matérialiste, centré sur la croissance et le profit, a creusé des inégalités, miné la justice sociale et accéléré la crise écologique. Pourtant, en replaçant l’humain, l’éthique et la solidarité au cœur du système, une autre économie est imaginable. La première étape ? Comprendre ces mécanismes pour agir en citoyens éclairés.

FAQ

Quel est le paradigme matérialiste qui régit notre économie mondiale ?

Le paradigme matérialiste est comme la boussole de notre système économique mondial. Il pointe inlassablement vers la croissance matérielle, le profit et la production. C’est le modèle sous-jacent à la fois du capitalisme et des grandes écoles économiques comme le keynésianisme ou le marxisme. Pour le comprendre, imaginez un jardinier qui ne mesurerait la réussite de son jardin qu’en nombre de fruits récoltés, ignorant totalement la qualité de la terre ou le bien-être des jardiniers. Dans notre monde économique, ce sont les chiffres qui dictent la loi, et pas les valeurs humaines ou écologiques.

Comment définir un paradigme économique, avec un exemple concret ?

Un paradigme, c’est comme la lentille à travers laquelle nous regardons et interprétons l’économie. C’est notre boîte à outils intellectuels pour comprendre les systèmes économiques. Prenons l’exemple du paradigme matérialiste lui-même: il est notre lentille dominante, à travers laquelle nous mesurons la « santé » d’une économie par son PIB, comme on mesurerait la santé d’une personne uniquement à son poids plutôt qu’à son bien-être global. D’autres paradigmes pourraient exister, par exemple un paradigme holistique qui considérerait aussi le bien-être social et écologique.

Quel est le sens profond du matérialisme économique ?

Être matérialiste en économie, c’est placer la matière – le capital, les biens tangibles – au cœur du système. C’est comme cultiver un jardin en se préoccupant uniquement de la récolte, au détriment de la qualité de la terre ou du bien-être des jardiniers. Ce paradigme réduit l’humain à une unité de production (« labor ») et ignore les valeurs immatérielles comme la justice, l’équité ou la durabilité. C’est un peu comme mesurer la valeur d’un livre uniquement à son prix, et non à son contenu ou à ce qu’il apporte aux lecteurs.

Quelle est la théorie qui fonde ce paradigme matérialiste ?

La théorie matérialiste sous-jacente est ancrée dans l’idée que la valeur économique ne peut s’apprécier que par ce qui est mesurable et quantifiable. Elle repose sur l’équation simple: Profit = Succès. C’est comme cultiver une plante en ne s’intéressant qu’à sa taille, ignorant sa santé ou sa beauté. Ce modèle mathématise l’économie en l’absence de valeurs morales ou sociales, considérant que les marchés fonctionnent mieux quand chacun poursuit son intérêt personnel, une sorte de « mécanique des fluides » humaine où chaque particule (individu) qui suit son propre chemin créerait l’harmonie globale du système.

Comment concrètement se manifeste ce paradigme matérialiste dans notre société ?

Un bel exemple se trouve dans notre manière de valoriser les métiers. Le système matérialiste récompense davantage un trader qui échange des contrats financiers abstraits qu’un boulanger qui nourrit sa communauté. C’est comme si un village récompensait davantage celui qui compte les pommes que celui qui les cultive. Les banques centrales créent de la monnaie par l’intérêt, un mécanisme qui dilue la valeur de l’argent dans l’économie, comme une cuillère de sirop dans un verre d’eau. Et quand la dette devient un outil de pouvoir, les pays en difficulté cèdent leurs ports ou leurs ressources naturelles pour rembourser, dans une logique qui rappelle les anciennes formes de colonisation.

Quels sont les principes fondamentaux du paradigme matérialiste ?

Les principes de ce paradigme sont simples mais puissants: valoriser exclusivement le quantifiable (PIB, profit), réduire l’humain à « labor » et le capital à une entité autonome, et ignorer les valeurs non mesurables. C’est comme cultiver un jardin avec l’unique objectif d’obtenir la plus grande récolte, sans se préoccuper de la qualité des fruits, de la fatigue du jardinier ou de la santé de la terre. L’intérêt sur le capital devient moteur, générant de la monnaie « ex nihilo » (à partir de rien) sans contrepartie de valeur réelle, créant une inflation qui agit comme une taxe invisible sur le pouvoir d’achat des plus vulnérables.

Y a-t-il d’autres paradigmes économiques en dehors de celui-ci ?

Trois grands paradigmes se distinguent dans l’histoire économique: le matérialiste que nous décrivons, le moraliste qui intégrerait des valeurs sociales, et l’écosystémique qui prendrait en compte les limites écologiques. Le paradigme matérialiste domine actuellement, avec ses succursales que sont le néolibéralisme, le keynésianisme ou même le marxisme – comme différentes recettes de cuisine utilisant les mêmes ingrédients de base. Les deux autres restent marginaux, bien que l’urgence écologique et les crises sociales poussent à les explorer davantage.

Quels sont des exemples concrets de paradigmes économiques ?

Le paradigme matérialiste se manifeste dans notre obsession du PIB, comme si la richesse d’un pays se mesurait qu’en volume de production. Le paradigme moraliste trouverait sa forme dans l’économie islamique, qui intègre des considérations éthiques. Le paradigme écosystémique se retrouverait dans des systèmes mesurant la « prospérité inclusive » ou l' »empreinte écologique ». C’est comme comparer des modes d’agriculture: conventionnelle (productiviste), biologique (éthique) et régénérative (holistique).

Quel est le sens véritable du terme « paradigme » ?

Le mot « paradigme » vient du grec « paradeigma », qui signifie « modèle à suivre« . Dans l’économie, c’est comme le GPS qui guide nos décisions, la boussole qui indique ce qui compte et ce qui ne compte pas. Le paradigme matérialiste actuel nous oriente vers la croissance matérielle, comme si notre GPS économique ne connaissait que la direction du profit et ignorait les autres chemins possibles. Mais rappelons-nous: un paradigme n’est pas une vérité éternelle, c’est juste l’objectif que nous nous donnons, comme choisir de cultiver un jardin pour sa taille plutôt que pour sa biodiversité.